学人小传

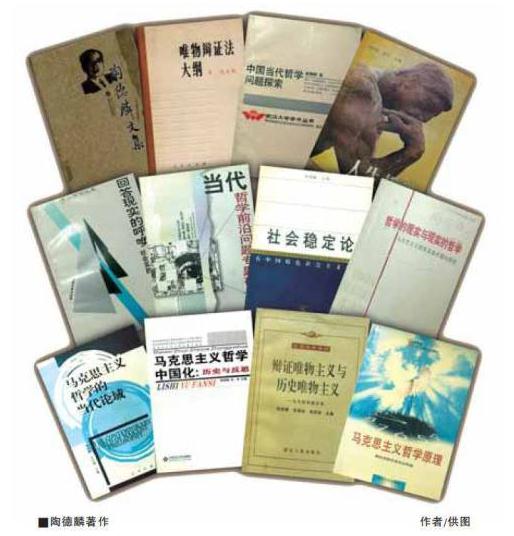

陶德麟(1931—2020),1931年10月31日生于上海,祖籍武汉。1953年毕业于武汉大学经济系,留校任李达校长学术助手和哲学系教师。1956年起先后任哲学系助教、讲师、副教授、教授、武汉大学人文社会科学资深教授。1984年至1997年任哲学系主任、副校长、校长。曾任国务院学位委员会哲学学科评议组召集人、全国普通高校哲学教学指导委员会主任委员、美国依阿华大学亚太研究中心国际顾问、教育部社会科学委员会委员兼哲学学部召集人、中国社会科学院马克思主义研究院顾问、中国辩证唯物主义研究会顾问等兼职。主要著作有:《辩证唯物主义与历史唯物主义》《中国当代哲学问题探索》《哲学的现实与现实的哲学》《陶德麟文集》《实践与真理》等。

陶德麟是著名的马克思主义哲学家、教育家,是我国哲学界“拨乱反正和思想解放的领路人之一”“新时代马克思主义哲学中国化的杰出代表”和“我国马克思主义哲学领域最前沿的、最有影响的前辈学人之一”。

2020年5月24日,我国著名马克思主义哲学家、教育家,武汉大学原校长陶德麟逝世。7月,教育部追授陶德麟教授“全国优秀教师”荣誉称号,号召全国广大教师和教育科研工作者向陶德麟学习。“接过奖牌和证书,我百感交集。这是对父亲在天之灵最好的告慰!”陶德麟的女儿、武汉大学出版社编审陶佳珞说。

为纪念陶德麟先生逝世一周年,深入研究其教育思想,传承和发扬其崇高师德师风,2021年5月22日,“陶德麟先生教育思想研讨会”在武汉大学举行。来自全国数十位陶先生的学生参会,其中很多是马克思主义理论学科的领军人物。当日下午两点,记者跟随学者们从珞珈山庄出发,乘车前往九峰寿安林苑,原本阴天的武汉下起了小雨。车上,一位学者说,雨下得及时,正契合大家此刻的心情。

小雨中,大家在陶德麟墓前举行了简朴庄重的祭奠仪式。在依次敬献鲜花的过程中,看着墓碑上陶老刻像,多位学者禁不住泪流满面。

从小展现过人天赋

1931年10月31日,陶德麟出生于一个文化氛围浓郁的家庭。他没有上过小学,幼时,国文、英语、算术诸科知识主要是由父母在家教授。后来,由其父亲的挚友、著名学者陈炳文和杨相霖业余授课。他从小表现出过人的天赋,5岁起就开始学习《四书》《诗经》《古文观止》和一些中国古典诗词,进中学之前能背诵不少国学经典和文学名著,并学会了文言文写作和旧体诗词格律。

1943年,12岁的陶德麟以高分考入湖北省立实验中学。那时,在油灯下读书,在清江河水里洗脸,蹲在操场上进餐,吃的是玉米饭和青菜辣椒,艰苦的物质条件锻炼了他的意志,培养了他的爱国情怀。那段经历让陶德麟记忆深刻。

陶德麟兴趣广泛,爱好文学艺术和自然科学,各科成绩均为年级之冠。他还擅长京剧,多次登台演出。高中时,他也涉猎过一些中国古代哲学著作。16岁时,他能写得一手老练的文言文和古典诗词,老师称赞他“文如斲轮老手,无懈可击”,其作文被作为范本在学生中传看。

陶德麟后来谈到,“从童年到青年,在记忆力最好时背诵一点古典文学作品为好,当时不理解也没有关系,日后会慢慢理解,终身受益”。他的诗作,不仅工于格律、富有韵意,而且对各种古代典籍、典故运用自如,诗文雅健,言物及意,天然自成。

少年陶德麟对国民党政府发动内战后的种种作为非常不满,常常在“周记”里予以抨击。后来,他和一些志趣相投的同学组织了读书会,阅读了《大众哲学》《思想方法论》和武汉大学地下党领导的秘密社团油印的《辩证法唯物论提纲》《新民主主义论》《在延安文艺座谈会上的讲话》等,朦胧地知道了一些马克思主义哲学常识。他觉得这些新理论对观察现实大有帮助。

半路出家走上哲学之路

1949年,陶德麟高中毕业,报考了清华大学外文系、武汉大学经济系和华中大学外文系。由于成绩优异,他被三所学校同时录取,并获得助学金。这时他父亲病逝,因母亲无人照料,不便远行,加之当时武汉大学与清华大学齐名,经济系尤享盛誉,他放弃了去清华大学读书的打算。

进武汉大学时,陶德麟还不到18岁。大学期间,他是学生中的积极分子,参加了中国新民主主义青年团,积极投身于土地改革等各种实践活动,参加各种社会工作,并当选为中国新民主主义青年团武汉市第一届团员代表大会代表。他担任了武汉大学校刊《新武大》的编辑组组长,经常撰写短评和社论;在职工夜校讲授语文课。与此同时,陶德麟以极大的努力学习专业理论,还到外系选修了哲学、社会学、普通物理、数学分析、形式逻辑、文艺学、中国通史、西洋通史等课程,研究《资本论》第1卷并认真做笔记,初步系统地学习了马克思主义哲学的基本原理。

1953年2月,李达到武汉大学任校长,并讲授马克思主义哲学,主持全校教师的马克思主义学习。大学四年级的陶德麟,奉派为李达整理讲课记录。到校不久,李达就在即将毕业的学生中发现了陶德麟,选定他做学术助手,把他作为理论家培养。陶德麟毕业前夕,李达与他促膝长谈。李达讲了马克思主义对人类和中国人民解放事业的伟大作用,也讲了他自己为传播马克思主义而长期奋斗的艰苦历程;强调了培养新一代马克思主义理论家的深远意义,还介绍了他的一批学生通过学习马克思主义而成为坚定的革命家的经历。李达鼓励陶德麟献身马克思主义哲学事业,他的满腔热情和肺腑之言使陶德麟深为感动和折服。

毕业留校后,陶德麟成为李达的学生和学术助手,哲学也就成了他的终身职业。“我对文学和自然科学课程兴趣很浓,想将来做文学家或科学家。”他曾在接受本报记者采访时笑言,“我是半路出家走上哲学之路的。”

“我开始走进哲学领域时非常幼稚,对这个浩瀚的海洋懵然不知深浅。在李达的指导下,我努力弥补知识缺陷,自学了一些主要的马克思主义经典著作、中外哲学史和逻辑。”陶德麟在回忆中表示。留校后,李达对陶德麟极为倚重。最初几年,李达除了让陶德麟协助自己撰写论著外,还指定他为哲学系本科生、全校研究生讲授马克思主义哲学课程。他的讲课系统缜密、形象生动,被学生们称赞为“字字珠玑,出神入化”。自1959年起,陶德麟还应湖北省委之聘,连续四年为全省中高级干部讲授《实践论》《矛盾论》,听众多达10万人,其讲稿被印成学习资料。

在李达的指导下,陶德麟进步很快,24岁就开始发表哲学论文。1956年到1966年的10年中,他先后在《红旗》《人民日报》《哲学研究》《新建设》《理论战线》等报刊上发表了数十篇哲学论文,已在学术界崭露头角。1959年,党中央组织六个地区的理论工作者编写马克思主义哲学教科书时,陶德麟被遴选为撰稿人之一,并赴中央党校参加了六本教科书的讨论。

1961年,李达受毛泽东委托主编《马克思主义哲学大纲》。李达指定陶德麟为主要执笔人。要系统凸显马克思主义哲学在中国的独特发展,科学阐发毛泽东哲学思想的理论创新与历史地位,在当时尚属“前无古人”;要讲清马克思主义哲学与现代科学的关系,还要涉及相对论、量子力学等自然科学内容,难度是巨大的。陶德麟奋力学习,常常通宵伏案。

遵照李达校长的要求,陶德麟写好一章,便当作教材,在哲学系“李达实验班”中讲授,一边讲一边听取意见,进而修改。经过4年的努力,1965年冬天,他终于完成了38万字的《唯物辩证法》上卷送审稿。正当他开始执笔撰写该书下卷时,因时局变化,编撰工作被迫中断。直到1978年,陶德麟受人民出版社的委托,修订了《马克思主义哲学大纲》的上卷送审稿,以《唯物辩证法大纲》的书名出版。该书出版后受到理论界的高度评价,各大报刊发表了书评和介绍。1985年,该书荣获国家教委第一届全国普通高校优秀教材一等奖。

此后,陶德麟一直关注中国马克思主义哲学教科书的建设,主编了《辩证唯物主义与历史唯物主义》《马克思主义哲学原理》等教科书。75岁时,他与武汉大学教授石云霞共同主编《马克思主义基本原理概论》教材,该教材多次再版。他认为,对以往的教科书要放在当时的历史条件下予以客观评价,应当与时俱进地创新和改进。编写教科书应当立足中国,放眼世界;与时俱进,体现当代性;联系实际,有的放矢。

为坚持真理而斗争

纵观陶德麟的学术人生之路,敢于批判错误的思想言论,坚持马克思主义的真理和正义立场,是其为学的主线。

陶德麟年仅24岁时,就对苏联马克思主义哲学界权威人士罗森塔尔、尤金编写的《简明哲学辞典》中对“矛盾同一性”的解释提出了不同见解。他在《哲学研究》1956年第2期发表的论文《关于“矛盾的同一性”的一点意见》,受到国内外学者的重视。后来,该词典再版时也对“同一性”条目释文作了修改。

“这是一篇大胆的批判性文章,批判的锋芒直指两位苏联科学院院士。他们将同一性界定为事物现象同它自身相等同的范畴,并断言生与死、资产阶级与无产阶级、战争与和平等根本对立相互排斥的事物之间没有同一性。”武汉大学哲学学院教授赵士发表示,对这种违背辩证法的观点,当时不止陶德麟一人有疑问,但敢于撰文明确地进行批评并指出这种观点是违背唯物辩证法的却不多见。一方面,批判权威需要很高的理论素养和哲学思维能力;另一方面,批判权威也需要极大的理论勇气与博大的胸怀。

陶德麟生前好友、现年94岁的武汉大学哲学院教授朱传棨说,那时他还不认识陶德麟。在我国各行各业请苏联专家作指导的形势下,敢于公开发表文章批评苏联马克思主义哲学权威、苏联科学院院士的陶德麟,着实让他印象深刻。事后,据陶德麟回忆,当时他感到自己有责任站出来发言。“讲马克思主义就要敢于坚持真理,修正错误,言行一致,决不能像墙头一棵草,风吹两边倒。”李达的这些话,陶德麟一辈子都铭记在心,不仅时刻以此提醒自己,也经常用来教育学生。

1977年9月,陶德麟接到中国社会科学院发来的请柬,请他去北京参加纪念《实践论》和《矛盾论》发表40周年的理论讨论会。收到请柬后,陶德麟非常惊喜,他已经整整11年没有与外界联系了。9月20日,他到了阔别多年的首都北京,下午2时赶到会场。参会师友看到他都热烈地鼓掌欢迎。这次不寻常的聚会给陶德麟极大的启示。正如他后来回忆的:“我还从来没有这样深切地感受到哲学与国家的兴亡、民族的荣枯、人民的祸福有如此紧密的联系。”也正是那时,陶德麟更坚定了自己的信仰和决心,为了祖国和人民的利益,要为坚持真理而不懈奋斗。

1978年5月11日,《光明日报》发表了特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》。一个多月后,陶德麟再次收到中国社会科学院的请柬:7月17—23日在北京举行“理论与实践问题哲学讨论会”(实际上就是真理标准讨论会),请他出席并准备论文和发言。明知参会要冒很大风险,陶德麟义无反顾。火车上,他心潮澎湃,提笔写下一首小诗:“乍暖还寒夜正深,残冰犹自伴彤云。池边小草冲泥出,不为争春只报春。”

克服重重阻挠应邀参会,陶德麟被推举为第一小组副组长。他在7月23日下午的闭幕式上作了大会发言,题目是“关于真理标准的几个问题”。陶德麟阐述了“实践是检验真理的唯一标准”是马克思主义哲学的根本原理,在实践标准之外另立真理标准是理论上的倒退;理论不是检验真理的标准,正确的理论也要经过实践检验才能证明它的正确性等观点。

为了更有力地批驳“两个凡是”的错误,会议期间,他向中国社会科学院提供了20世纪50年代毛泽东主席致李达三封信的影印件。这三封信在《哲学研究》1978年第12期上发表,全国各大报刊转载,对于破除“两个凡是”、澄清理论是非起了重大的促进作用。

那次会议,陶德麟感受到精神解放的喜悦是难以形容的。会议归来,他夜不能寐,挥毫写下一首《西江月》:

山外骄阳暗下,林间好月初悬。微风过处听鸣蝉,一派清光如鉴。

回首人间颠倒,消磨多少华年。凭他沧海起狂澜,我自冰心一片!

随后,他应邀在全国各地作了20多场报告,论证实践标准,批驳“两个凡是”,并在《光明日报》《哲学研究》《江汉论坛》上发表了《百家争鸣与“两家”争鸣》《逻辑证明与真理标准》等一系列论文,针对当时一部分人的疑虑进一步细致地论证了实践是检验真理的唯一标准,引起了强烈反响。其中,《逻辑证明与真理标准》这篇论文,在发表14年后获得国家教委首届人文社会科学优秀成果奖一等奖。

在继续深化对真理标准问题探索的同时,陶德麟针对“双百”方针的理论基础、坚持和发展马克思主义哲学、马克思主义哲学中国化、生产力标准、“三个有利于”标准、人道主义、市场经济条件下的道德原则、马克思主义哲学与中国传统哲学的关系、哲学与科学的关系、科学精神与人文精神的关系、社会稳定、马克思主义哲学的当代论域等一系列重大问题,进行了创造性的研究,成就斐然。

勤勉治学 不舍昼夜

陶德麟继承发扬了李达注重对马克思主义理论的整体性研究和理论联系实际的优良学风,把主要研究领域放在马克思主义哲学基础理论和马克思主义哲学中国化方面,对一系列重大理论和现实问题进行了创造性探索,提出了许多创见,极大地推进了马克思主义中国化研究,被誉为“我国马克思主义哲学领域最前沿的、最有影响的前辈学人之一”。

步入知天命之年后,陶德麟相继担任武汉大学哲学系主任、研究生院院长、常务副校长、校长职务,兼任许多全国性学术职务,参加各种社会活动。在这样的情况下,他始终履行哲学家的使命,凭着爱智忧民的情怀,夙夜匪懈地进行理论探索,发表了大量的论著,在80多岁高龄时仍然奋战在理论前沿。

“陶德麟的刻苦治学在国内学界是非常著名的。一分耕耘,一分收获,陶老师一生著述颇丰,与他的勤奋努力是分不开的。”山东师范大学马克思主义学院教授郝立忠说,陶老师数十年如一日,奋战在马克思主义研究第一线,直到2019年,他已88岁高龄,还带病坚持科研工作,仍然有科研成果发表。通过检索,郝立忠发现,陶德麟年满70周岁后,发表的科研成果就有86篇之多。其中,仅在《中国社会科学》《哲学研究》《马克思主义研究》《人民日报》和《光明日报》上就发表了共14篇研究成果。

2001年5月,在武汉大学联合主办的国际会议上,有一件事让武汉大学哲学学院教授李志至今印象深刻。“会务组请了同声翻译,由于发言涉及哲学专有名词,非哲学专业出身的翻译犯了很多常识性错误,最后几乎进行不下去了。在这种情况下,坐在翻译身边的陶老师善意地提醒他,告诉他怎样翻译这些词才恰当。那位翻译后来干脆将重任推给了陶老师,陶老师也应允了,直接兼起了大会翻译工作。”李志说,陶德麟的英语能力和专业水准令所有与会者由衷赞叹!

不遗余力扶掖中青年学者成长

陶德麟十分重视为人、为学和为文的统一。他走上武汉大学主要领导岗位后,对同事、下属以及青年学者都给予了极大的关怀和帮助。

“陶先生受到学界的普遍爱戴和尊敬,固然是因为他的学问和功绩,但我觉得更重要的是因为他的人品,因为他特别的人格魅力。”南开大学哲学系教授陈晏清说,1992年,“哲学原理体系改革”课题最终成果审稿会在武汉大学举行。那时,陶德麟刚上任武汉大学校长,他带领工作人员热情服务。有两件“小事”让陈晏清印象深刻。会议结束后,外地学者离开武汉时,不论老少,陶德麟都一一送别。“拍摄合影时,所有同他年资相当,甚至像我这样年资比他浅很多的晚辈都在前排坐着,他却在后面站着。这显然是他自己安排的。”陈晏清说,这看起来是小事,但由此看一个人的风格、情操、境界,那就不是小事了。陈晏清把这张照片印在他写的书上,他跟学生们不止一次地讲过这件事,而且不是当“小事”去讲的。

陶德麟乐观豁达,仁厚善良,具有深广的学术胸怀。吉林大学教授孙正聿表示,他的导师高清海20世纪80年代出版的《马克思主义哲学基础》,与陶德麟的理解不尽相同。然而,陶德麟由衷地盛赞这部著作在当代中国解放思想、改革开放中的重大作用。对于孙正聿所写的《哲学通论》,陶德麟亦非完全认同,然而以激励后学的博大胸怀,不仅当面予以鼓励,还推荐其申报国家图书奖。陶德麟的大家风范,成为学界广为流传的美谈。

在长期的人才培养和教育管理实践中,陶德麟形成了有鲜明特色的人才观,其核心理念是“育才之道,首在识才”。他强调:“要以极大的热情帮助青年学生远远地超过我们,否则我们就没有尽到历史的责任。”他爱惜人才,甘当人梯,不遗余力地扶掖中青年学者成长。受到他关心和帮助的既有他的弟子,也有许多校内外人士。

1997年,湖南考生李若晖报考武汉大学中文系古汉语专业硕士研究生。当时,李若晖已发表了数篇突破陈说、引发关注的古汉语相关论文,但外语未过线。得知此事后,已卸任校长职务的陶德麟专门写信,力主破格录取。李若晖圆梦后,考入北京大学攻读博士学位,2006年在上海社会科学院破格晋升为研究员,后相继任复旦大学哲学学院、厦门大学人文学院、中国人民大学国学院教授。

学高为师,德高为范。陶德麟的高尚师德和人格魅力堪称师者楷模,受到学界内外的高度赞誉,被称为“德高学范”的“学界泰斗”和“哲学宗师”。