1978年以来尤其是过去十年,中国的发展进程发生了显著变化。实际人均GDP较1978年增长了8倍,进出口贸易总额占GDP的比重从20世纪70年代末的5%增至目前的75%。中国已是全球最大贸易国,2008年金融危机之前3年的GDP年均增速约为12%。

从增长核算角度对中国经济发展的论述已众说纷纭,对中国能否在未来二三十年继续保持增长势头也多存争议,然而很少有人将中国的经济增长与那些通过快速推进城市化及工业化实现经济增长的国家进行比较研究。

工业化与城市化:经济增长的“大转型”

一般认为,“大转型”一词出自波兰尼有关工业革命的论著。他认为,“大转型”的特征为人均GDP增速的提高及社会乃至意识形态的结构性转变。库兹涅茨则把“大转型”的特征归纳为急速增长的人口、人均产量、全要素生产率、城市化以及从农业到工业和服务业的经济结构转型、从个体企业到大规模公司重组的速度加快。此外,以数十年计的长期高增长率也是“大转型”的重要特征。

1950—1978年,中国人均GDP的年增长率低于3%,不仅比德国低,比韩、日也低得多。但1978—1992年,在实行改革开放第一阶段期间,中国人均GDP增速加快近一倍,达到5.73%,并在改革开放第二阶段达6.5%,在第三阶段更是达8.66%,这在相关国家中是最高的。

中国巨大的人口基数决定了中国人均GDP的高增长率所带来的影响远远大于GDP增长本身。中国在1978年实行改革开放的初期,人均GDP仅为英国1820年水平的一半,甚至在经历了30年高增长后,2008年人均GDP也仅相当于美国1939年、英国1940年、德国1958年、日本1966年和韩国1987年的水平。

中国经济结构“大转型”在产出和就业两方面均有体现,虽然趋势与其他工业化国家有所不同。二战结束后的1950—1952年,中国建立起苏联式经济体系,推行通过发展重工业实现“跨越式”发展的战略。在高度集中的计划经济体制内,重工业在经济资源的分配和管理方面都有优先权。为降低发展重工业的固定成本,政府还人为降低资本、原材料、能源、农产品、劳动力和外汇价格。但“跨越式发展重工业”战略造成了工业结构扭曲,使中国在发展经济方面的比较优势无从发挥。这种扭曲体现为就业和产出的结构失衡。中国1978年实行改革之前,第二产业对就业的贡献率仅为17.3%,产出却占GDP的47.9%。从国际比较角度看,这种失衡是罕见的。

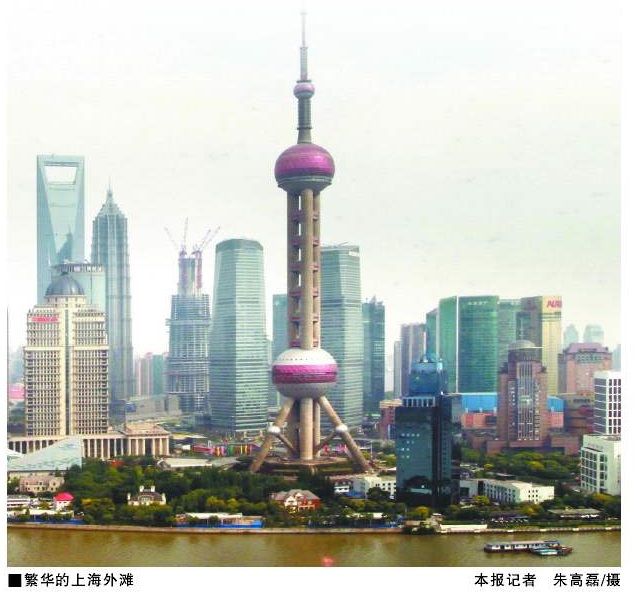

然而,1978—2010年,工业和服务业间的失衡关系得到了大幅调整。快速发展的劳动密集型产业使制造业的内部结构得以改善。但与英国1820年、德国和美国20世纪初、日本20世纪50年代以及韩国20世纪70年代的水平相比,中国第一产业对就业的贡献率仍然偏高。1950—1980年,中国城市化速度越来越快。从1980年起,中国城市人口增长率就超过了亚洲乃至全世界的平均水平。

此外,在工业化过程中,劳动力从农业向非农产业转移,也促进了城市化进程。中国城市人口在20世纪80年代出现高增长有两个关键因素:一是1982年后对人口从农村向城市流动限制放宽,二是中小城镇数量增加。因农业对就业的贡献率仍维持在高水平,随着中国推行中小城市发展为主的战略,其城市化进程在未来20年仍将保持高速。预计到2035年,中国的城市人口将超过总人口的70%。

技术与创新:未来增长的潜在驱动力

如果我们把中国最近十年的经济增长绝大部分归功于制造业产能的增长,那么未来中国的增长方式将越来越依靠技术和创新。

中国的“大转型”也以GDP快速增长、城市化程度显著提高、工业和服务业GDP大幅增长为特点。从历史比较学角度看,较晚发生的“大转型”周期较短,并往往伴随着较高的增长率。欧美工业化进程持续了一个多世纪,其转型过程中的人均GDP年增长率约为1.5%。日本的快速增长期从1955年持续至1990年,人均GDP年增长率高达5.62%。韩国的快速增长期则缩短至不到35年(1962—1996年),人均GDP年增长率升至6.71%。1978—2010年,中国人均GDP年增长率均保持在8%左右,在世界上首屈一指。

中国为何能在过去几十年始终保持经济快速增长,这样的增长能否持续?相当程度上,经济学家格申克龙的“相对落后”理论提供了一种可信解释,也规划了一条发展道路。该理论认为,在经济发展初期,一个经济体越落后,就越可能借助特殊机构的介入为其工业发展提供金融和人力资本。特殊机构可以是银行,如当年经济蹒跚起步的德国;也可以是国家,如当年经济满目疮痍的俄罗斯。另外,一个经济体越落后,就会越依赖引进技术和提高产能发展经济,而不会看重其本土技术。这些论述很大程度上揭示了中国经济高速增长背后的内在动因是:政府主导改革,大力吸引外资和技术转让。

过去十年,外资对中国经济增长功不可没,为其产业发展提供了金融和人力资本,给中国带来了新产品、新制造工艺流程、现代管理技术及竞争理念。在中国经济发展之初,外国子公司替代了国内私营企业的作用。随着外资源源不断的涌入,外国公司向其在华子公司及中国企业的技术转让与日俱增。涉及专利、工艺流程等隐形资产销售及使用的版权税和营业税成为评估公司间技术转让量最常使用的代理变量。

1985年,中国专利局受理的专利申请数仅为同期日、美两国的3% 和7%,相当于英、德两国的1/4。然而,自20世纪90年代末以来,中国的专利数量已大幅攀升。2010年,中国专利申请数已达美国总量的80%,并超过日本跃居世界第二大专利拥有国。

长远来看,作为世界经济新增长极的中国,创新、新产品和新理念将越来越成为未来几十年发展的本质特征。

(作者感谢安大略研究基金的资助)

(作者单位:加拿大西安大略大学国际治理创新中心;译者单位:武汉大学国际问题研究院)