【核心提示】在现代哲学家中,享至95岁高龄,除冯友兰先生之外,恐怕再无第二人了。然而,稍微了解冯老经历的人都知道,他能如此长寿,可谓来之不易。纵观其一生,跨越两个世纪,历经晚清、民国和新中国三个历史时期。在此期间,当他从美国留学归来,进入高校从事哲学教育与研究以报效祖国时,却又恰逢连年不断的新旧军阀混战、抗日战争、解放战争等。这些对他的学术研究和身心健康都带来了不利影响,但在这样的环境下,冯老竟奇迹般取得学术研究和年寿的双丰收。

究其原因,主要有以下几个方面。

坚定的信念

追求真理,不达目的誓不罢休的坚定信念,是冯老长寿的强大精神动力。新中国成立前,冯老就已出版过《中国哲学史》(两卷)和《中国哲学简史》,当他接触并学习了马克思主义理论后,认为有必要再写一部《中国哲学史新编》。“文革”前,冯老就开始动笔,并已出版了两册,后来被迫暂时搁置。从70年代末开始,八十多岁的冯老在身体极度虚弱的情况下,一字一句,用口授的方式,完成了150万字的《中国哲学史新编》。这部新著问世时,冯老已达95岁高龄。说此书是用生命写就的,一点也不为过。一次,冯老突发心脏病,被家人送往医院,他躺在病床上,断断续续地说:“现在有病要治,是因为书没有写完,等书写完了,有病就不必治了。”果不其然,他在完成新著后不久,便与世长辞了。

可见,人的生命与信念是密切相关的。医学研究也证明,信念对人体的健康长寿确有奇妙的作用。比如,在地震中,有些人在缺氧、缺水、缺食物的条件下,以惊人的毅力保持体能最低消耗,一直坚持到救援人员的到来。在这种极其恶劣的条件下生存下来,依靠的就是求生的欲望和坚定的信念。冯老之所以长寿,凭靠的也是这样的信念。

平静的心境

耐得住寂寞,能够静得下心来,聚精会神于哲学研究,务求达到精神上的理想境界,是他得以长寿的重要原因。“文革”初期,冯老及其家人曾一度挤在一个斗室里居住,室内到处堆满东西。一次,冯老坐在一盘食物上,自己竟然不知,害得家人找了好半天。由此可见,冯老专注于哲学研究已经达到一种近乎痴迷的程度。

在冯老的哲学体系中,有四种人生境界,即:自然境界,那是没有“觉解”的人生,是他不屑的;功利境界,那是把“私”摆在第一位的,是他鄙弃的;道德境界,那是把“公”摆在第一位的,是可取的,但不完美,不是自己最终的追求;天地境界,那是超越生死而达到“天人合一”、“天人一体”的,是具有高度的哲学修养的,这也是哲学的最高境界。冯老所追求的,正是第四种境界。他生于忧患之世,饱尝战乱辱国之痛,历经探索真理之苦,在人生最后10年,以其多病之躯,争分夺秒,口述完成了《中国哲学史新编》,实现了自己的夙愿。

从养生学角度看,冯老寿至95岁高龄,“心静”起了很大作用。唐朝大诗人白居易就有“自静其心延寿命”之说。《仙经》中亦云:“为心静然,可以长生。”这就是说,心绪平静,不大起大落,就可使身心处于最和谐的状态,机体中的各个系统就会有条不紊地运行,确保身心健康。而且,也只有自静其心,才能聚精会神。《黄帝内经·素问》指出:“聚精会神是养生大法。”中医认为,养生最忌精神耗散。所以,保养身体的根本方法就是避免精神耗散。明代医学家万全在《万密斋医书·养生四要》中说:“心常清静则神安,神安则精、气皆安,以此养生则寿。”冯老之长寿,盖得益于此。

乐观的态度

以宽容的态度待人处事,以乐观的精神面对困难和逆境,时刻保持平静的心境,是冯老长寿的心理因素。上世纪30年代初,冯老在《大公报·世界思潮》上发表《新对话》,提出“未有飞机之前先有飞机之理”,主张“共相实在”说,这是他后来的《新理学》的滥觞。其友张荫麟著文加以批驳。当时,张岱年也写了一篇题为《潭理》的文章,趋近于张荫麟的观点,但冯老不以为忤。1936年,张岱年写成《中国哲学大纲》一书,请冯老审阅。冯老看后觉得不错,便答应推荐给商务印书馆。后来,由于一些客观原因,此书拖至1958年才正式问世。然而,此事足见冯老对人之宽容,因为他能把学术观点的不同与人际关系区别开来。

“文革”期间,冯老接连遭受打击,不是被抄家就是被批斗。“文革”结束后,冯老又独自承受了妻子去世、幼子早夭之痛。这都没有将他摧垮,他又重新投入到哲学的思考中去。在此过程中,冯老经常给女儿讲些哲学笑话,比如“柏拉图买面包”。柏拉图差人去买面包,店老板说:“讲抽象的柏拉图买面包吗?我们只有这个面包、那个面包,没有抽象的‘面包’。”于是柏拉图饿死了。有时思考问题累了,冯老就背诵《古诗十九首》,尽量使自己处于放松和怡悦之中。正是这种乐观的精神,支撑着冯老度过了那段艰难的岁月,迎来了他学术研究的春天。

古人云:“养生莫如知本。”此处所说的“本”,就是要善于自我调适,为自己创造一个平静的心境,使情绪相对稳定,不起落无常,从而保持无气的畅通,务求机体生理功能协调运转。正如明朝医学家朱棣所指出:“七情者,喜、怒、忧、思、悲、恐、惊,若将护得宜,怡然安泰;役冒非理,百病生焉。”其大意是说:人的七情如果得到妥善调理,就可使身心愉悦;如果一味放纵,失去理智,则易导致各种疾病。冯老正是此种养生理论的成功实践者。

和睦的家庭

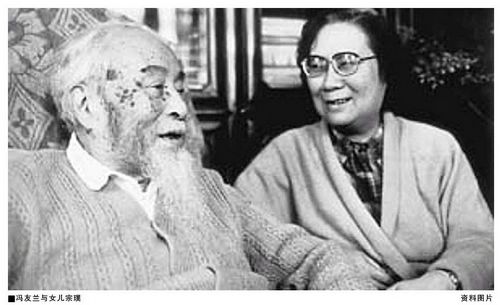

在人生的不同时期,冯老先后得到母亲、妻子和女儿的理解和支持,这是他得以长寿的外在助力。冯老13岁时父亲即病逝而去,母亲吴清芝开始担当起料理家事和教育子女的重任。在母亲的教导和影响下,他较早地接受中华传统文化的熏陶,为以后走上学术道路奠定了基础。因此,冯老在《三松堂自序》中感慨地说:“母亲是我一生中最敬佩的人,也是给我影响最大的人。”冯老的妻子任载坤是位贤良淑德的女性,她对丈夫的关心可以说到了无微不至的程度,而冯老对妻子的依赖也可以说是到了极点。张岱年曾羡慕地说:“冯先生做学问的条件没有人比得上。冯先生一辈子没有买过菜。”1977年妻子去世时,冯老在其所撰的一副挽联中写道:“忆昔相追随,同荣辱,共安危……”感激之情,跃然纸上。在冯老的一生中,还有一位重要的女性,那就是他的女儿宗璞。妻子去世后,女儿宗璞一直跟随在父亲身边,悉心照顾,并协助父亲完成了《中国哲学史新编》。为此,宗璞总被称为“孝女”。

每个人的大部分时间几乎都是在家庭中度过,生活在一个温馨和睦的家庭,人们会感到非常惬意。冯老就很有体会,他曾赋诗云:“早年读书赖慈母,中年事业有贤妻,晚来又得女儿孝,扶我云天万里飞。”他对家人的感激之情溢于言表。正因为生活在这样的家庭里,即便是人生不如意时,冯老也能从家人那里得到关怀,使其心灵获得莫大的慰藉,顺利渡过难关;当他需要尽可能多的时间去研究学问时,家人“免除”了其一切家庭事务,让他全身心地投入到自己所喜欢的哲学研究中去,从精神上得到莫大的满足。这样,他就时时刻刻处于愉悦之中。从医学的角度看,人在精神愉悦时,体内会分泌出有效的激素、酶和乙酰胆碱等,这样就能把血液的流量、神经细胞的兴奋程度调节到最佳状态,从而提高机体的抵抗能力,预防各种疾病;同时,愉快的心情还能增强人的食欲,促进消化,有利于身体健康。