1911年爆发的辛亥革命,不仅改变了中国历史的进程,也对中国高等教育产生了重要而深远的影响。与新旧政权政治上彻底决裂有所不同,民国初年,我国高等教育既继承了清末教育近代化的遗产,又根据新形势下的需求不断革新,加快了近代化进程,同时也体现出承前启后的阶段性特征。

恢复和发展教育以“启文明速进化”

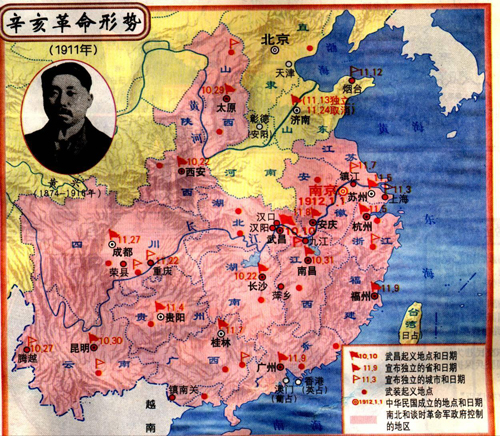

1912年1月1日中华民国宣告成立,孙中山在南京就任临时大总统,1月3日任命蔡元培为教育总长,1月9日正式成立教育部。

虽然百废待兴,孙中山和临时政府对教育十分重视,认为“学者,国之本也”,“查民国新建,凡有教育,应予提倡,乃是以启文明而速进化”。一方面采取积极措施,尽快恢复受战争影响的教育机构与秩序,另一方面颁发《普通教育暂行办法》、《普通教育暂行课程标准》等,对清末施行的一些不合时宜的教育规章制度进行废止。如规定从前各项学堂均改称为学校,监督、堂长一律通称校长,初等小学可以男女同校,各种教科书务合乎共和国宗旨,清学部颁行之教科书一律禁用,小学读经科一律废止,等等。对于高等学校,新政府通令各省,在有关规程尚未颁布前,应照旧章办理,同时要求各高等学校、专门学校尽快开学。

在新政府的努力下,教育秩序迅速恢复,新的学校纷纷建立。据统计,1912年,包括高等学校在内的全国学校数达87272所,各类学生数达2933387人,与1909年相比,学校增加近28000所,在校学生人数增加近130万人。

以培养“健全之人格”的现代国民为目标

学校应当培养什么样的人?这涉及教育的根本宗旨。辛亥革命前,清政府虽然以日本为榜样,学习和引进西方近代教育体制,但在人才培养的根本宗旨上,仍然从维护自身的统治出发,把“忠君”与“尊孔”放在最重要位置。显然,清政府需要培养的人才是大清顺民而不是现代国民。

1912年2月,蔡元培发表《对于新教育之意见》一文,提出了新的教育思想。他认为,专制时代与共和民主时代教育的最大区别是人才培养目标不同,“专制时代,教育家循政府之方针以标准教育,常为纯粹之隶属政治者。共和时代,教育家得立于人民之地位以定标准,乃得有超轶政治之教育”。他批评清政府的教育宗旨不合时宜,“忠君与共和政体不合,尊孔与信教自由相违”。蔡元培认为,共和时代,教育应当以培养“健全之人格”的现代国民为目标,而为了实现这一目标,就必须推行“五育”并举的方针。

所谓“五育”,是指军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育、美感教育。军国民教育是指体育和军事教育,目的在于养成健康体魄与自卫能力;实利主义教育是指学习并掌握近代知识与技能;公民道德教育是指培养公民道德意识与行为,养成健康人格;世界观教育是指培养人超乎现世观念的最高层次教育;美感教育是指音乐、绘画等艺术教育,目的是陶冶人的情操。在蔡元培看来,“五育”是一个相互关联的有机体,只有“五育”并举,也就是德、智、体、美全面发展,才可养成“健全之人格”。

不过,“五育”之中又以公民道德教育最为重要,“五育以公民道德为中坚,盖世界观及美育皆所以完成道德,而军国民教育及实利主义,则必以道德为根本”,“德育实为完全人格之本”。那么,公民道德教育的内涵是什么?蔡元培认为,就是法国大革命提出的“自由、平等、博爱”思想。

至此可以明显看出,蔡元培提出的新的教育思想,深受西方近代教育理念的影响,不仅较之过去是重要革新与巨大进步,而且对民国初年乃至整个民国时代的教育思想产生了重大影响,可以说起到了引领方向的作用。蔡元培新教育思想一提出,立即引起了国内教育界的强烈反响,1912年7月全国临时教育会议在北京召开,会上讨论并采纳了蔡元培提出的民国教育宗旨。同年9月,教育部正式公布民国教育的宗旨是:“注重道德教育,以实利教育、军国民教育辅之,更以美感教育完成其道德。”

教育思想的革新引发教育制度的变革

教育思想的革新必然引发教育制度的变革,尤其反映在学制的变革上。民国成立不久,教育部就开始着手教育体制改革,认为“民国既立,清政府之学制,最必须改革者”。

至于如何改革学制,首先要广泛征求全国教育界意见,为此,教育部于1912年3月发表《拟议学校系统草案》,同年7月又在北京召开临时教育会议,讨论通过了《学校系统案》。9月3日,教育部公布《学校系统令》,因是年为农历壬子年,所以也称“壬子学制”。至1913年(农历癸丑年),教育部又陆续公布了小学、中学、师范学校、专门学校、大学等有关法令规程,与上年颁布的法令形成一个新的学制系统,称为“壬子癸丑学制”。这是继清末“癸卯学制”以后第二个具有近代意义的学制改革,它将普通教育分初等、中等、高等3个阶段,整个教育期限为18年。除普通教育外,还分列师范教育和实业教育。

“壬子癸丑学制”在很多方面传承了清末“癸卯学制”的内容,但在教育宗旨、课程设置等方面作了革新。如受教育期限大为缩短;在教育宗旨上取消了“忠君”、“尊孔”的内容;在课程设置上,取消经科;在教科书使用上,禁止使用清末学部颁行的教科书,等等。

就高等教育而言,“壬子癸丑学制”中的《大学令》明确规定:“大学以教授高深学术、养成硕学闳材、应国家需要为宗旨”;大学分文科、理科、法科、商科、医科、农科、工科等7科,以文、理科为主;大学设预科及本科,预科3年、本科3至4年不等;本科毕业称学士;大学另设大学院,培养研究生;大学设校长一人及各科学长;教师分教授、助教授、讲师3种;大学设评议会,由各科学长及各科教授组成,负责评议大学一切重大事项。

从《大学令》的内容看,较之清末出现了许多新的变化趋向,如旧的教育宗旨废除,明确了文、理科为主的学科设置,以法令形式承认私立大学主办权,尤其是校内评议会的设立,带有大学自治、教授治校的倾向。

高等教育呈现出承前启后的过渡性特征

辛亥革命爆发后,民国初年高等教育变化出现了一些新趋向。

一是这一时期高等教育的发展是建立在清末教育变革基础之上,在制度设置等许多方面都传承了清末教育近代化的遗产。同时,民国政府又根据共和时代的需要,从教育宗旨、学制等方面对高等教育进行革新,极大推动了教育近代化进程,为后来民国时期教育的发展奠定基矗可以说,民国初年的高等教育具有承前启后、明显的过渡性特征。

二是从民初高等教育变革的参照目标看,如果说清末教育改革完全以日本模式为参照,那么民初的教育变革呈现出从“以日为师”到“以欧美为师”的趋向。由于以蔡元培为代表的欧美留学人员的回归,由于民初中日关系微妙的变化,还由于留日学生在国内政坛与教育界的持续影响,民初包括高等教育在内的教育变革,在教育思想上表现出以欧美,尤其是以德、法两国教育为参照的倾向,而在教育实践上又表现出仍以日本教育为参照的倾向。

三是无论从教育思想还是制度革新看,蔡元培先生都是推动民初教育变革的设计者与引路人,使这一时期的教育变革深深地打上他个人的思想烙印,并对以后教育近代化进程产生越来越重要的影响。