国别研究在美国被称为区域研究(Area Studies或Regional Studies),是对某一国家或由某种政治、文化或地理因素联系起来的数个国家所构成的地域的研究,专注其特殊的地理、政治、文化和历史等方面,是一门涉及多个学科的综合之学。以一个国家为研究对象的研究领域包括中国研究、日本研究、韩国研究、俄罗斯研究等,以包含几个民族国家的一个区域为研究对象的研究领域包括中东研究(阿拉伯研究)、南亚研究、东南亚研究、拉美研究和北欧研究等。对某一个区域的研究并不排除对区域中某一个国家的集中深入研究。美国现代区域研究历史发展经历了从20世纪50年代初产生,到60—70年代的蓬勃发展,再到冷战后90年代的衰落和21世纪的重新崛起等几个阶段。在这个过程中,其学科特性乃至在社会科学和人文科学领域的学科地位都是与政府政策需求密切相关的。

政策需求是现代区域研究建立的主要推动力量

关于现代意义上的区域研究的含义,很多学者认同大卫·桑顿(David L. Szanton)等人2003年著的《知识的政治职能:区域研究与各门学科》(The Politics of Knowledge:Area Studies and the Disciplines)一书中所采用的阿兰·坦斯曼(Alan Tansman)的概括,即区域研究是一个内涵广泛的概念,是有共同志向的学术领域和行为的集合。其内容包括:长期和专业性地学习和掌握所研究国家或区域的语言;深入实地的调查研究;对所研究国家或地域的历史、社会观点、资料和评注材料的密切关注;超越对细节的描述性研究,测试、完善、批判和发展以实地研究资料为基础的宏大理论(Grand Theory);多学科的、有时甚至要跨越社会科学与人文科学界限的研讨。区域研究的目的在于根据区域的地理和历史状况,针对区域内国家、社会、各种集团的实际情况,系统地收集资料和信息,明确和把握所研究区域的总体特征,进而预测其未来的发展动向。

欧美对非西方国家和地区的研究在第二次世界大战之前就已经出现。但那时的研究多是针对西方国家殖民地的研究,如大英帝国对于非洲地区的研究。在奉行孤立主义的美国,大学对于美国以外地区的研究则基本上局限于欧洲研究。研究非西方国家的社会文化、政治和历史的学者数量极少,现代意义上的区域研究还没有出现。

二战后,美国政府和学界达成了一个共识:为了在下一次战争中取胜,美国必须走出西方中心论的自我束缚,特别是西方世界以外的国家和地区。冷战的迅速到来使这种观点得到了社会的响应。以福特基金会、洛克菲勒基金会和卡耐基基金会为主的民间基金会开始关注国际问题和国别研究。在政府的协调下,它们与中央情报局等机构密切合作,努力填补美国政府和社会对西方以外国家和地区的知识的匮乏。1957年,苏联发射的第一颗人造地球卫星震动美国朝野,催生了1958年的《国防教育法》。一百多个大学的区域和国别研究项目获得资助,从而加速了各大学国别研究或区域研究中心的设立。国际研究和外语培训在美国大学也得到了很大的发展。当时亚非拉如火如荼的民族解放运动,也对区域研究的发展起到了推动作用。

区域研究的学科特性建立在政府政策需求基础之上

第一,研究区域的划分具有很强的政策主导性。从20世纪50年代初现代区域研究初建之时,研究区域的划分就与文化或人文的研究关系不大,而是受冷战时期的政治和军事战略的需要,因政治要求来划分。如把吉尔吉斯斯坦与捷克都划为同一个大的苏联东欧研究区域、把澳大利亚与缅甸划在同一个大的“东南亚区域” 等。这里需要说明的是,虽然区域研究并不必然地以国家为单位进行,但区域的界限通常都是由国界所规定的。而且,现代社会科学各学科在研究国际问题和进行经济发展比较时所用的各类数据常常是以国家为单位的。

第二,虽然关于区域研究到底是一门独立的学科还是各学科的分支,学界一直存有争论,但其研究的重点领域却是依据政府政策需要确立的。从学理上来看,国别研究和区域研究既包括文史哲的内容,如语言、古代史、文学艺术、哲学和习俗等,也包括社会科学的很多学科,如政治学、经济学、社会学和文化人类学。然而,政府的政策需求和资助导向,通过其对重点研究区域的引导和对学术资源分配方向的锁定,使得现代区域研究在许多方面是由比较政治和国际关系研究等学科唱主角的,研究的重点也多是与美国政府国际战略相关的内容。

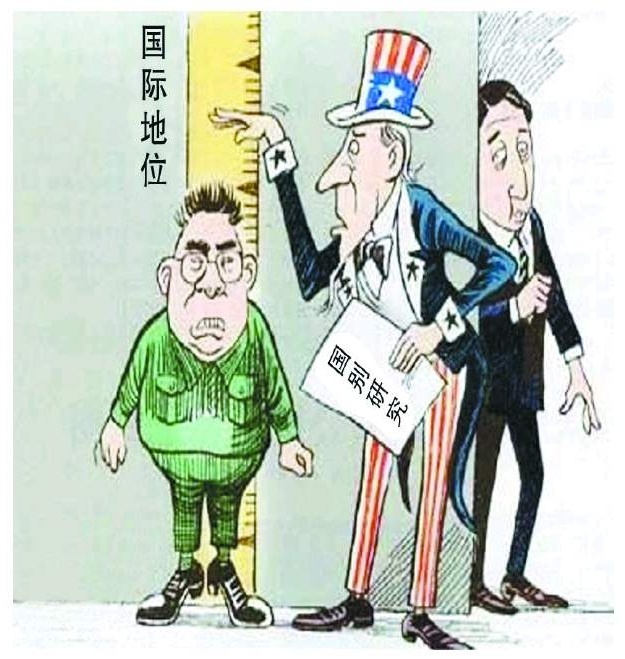

第三,美国现代区域研究是国际文化战略的一个组成部分,体现了美国的软实力。虽然区域研究在客观上为促进国际合作与和谐、为推动共同发展作出了贡献,然而,美国的现代区域研究本质上是服务于国家利益的,是美国软实力的重要内容,具有某种思想渗透的作用。其研究和教学的一个实际效用,就是向外国推销美国的文化外交,彰显西方民主自由体制在道德和实践方面的优越性,压缩非西方文化在意识形态方面的扩展空间。

第四,区域研究学者群体的现代学术素养相对较低,对科学研究方法掌握不足。为在政策研究方面迎合政府的需要,区域研究必须有一种早出成果、快出人才的使命感,以尽快地转化学术和教育成果,为国家战略利益服务。这就导致了现代区域研究学者在教育培训和学术成果两方面学术严谨性的欠缺,以20世纪50年代到70年代的冷战高峰期最为明显,当时很多对于中国和苏联的研究的学术质量是不高的。

第五,虽然不乏对美国政策的批评,但区域研究学者群中往往有一种相对较强的意识形态氛围。从麦卡锡主义时代对学者的政治思想审查开始,“政治正确”是从事区域研究的一种传统。很多区域研究者都是美国政府政策的制定者或拥护者。一些区域研究学者甚至参与到了美军旅一级的军事行动中,如美国国防部在伊拉克和阿富汗的“人类知识系统”(HTS)计划。一些区域研究者的对非西方国家的研究也往往摆脱不了西方中心论的束缚,萨义德所批判的“东方主义”针对的就是这方面的问题。

冷战后政府政策需求变化导致区域研究衰落

冷战后,政府政策需求的转向导致了区域研究的危机和转型。美国的区域研究受到官方、社会和学术界本身的批评,面临严重的危机。

首先,冷战的结束导致区域研究政策价值的下降。政府对培训相关文化和语言人才的兴趣减少,特别是那些通晓发展中国家和经济不发达的偏远性区域的人才。基金会不再重视区域研究,不再为特定地域的区域研究提供资助。为语言训练和实地研究提供的经费锐减。一直作为全国区域研究协调性机构的非营利组织社会科学研究委员会(SSRC)和美国学术团体协会(ACLS)也关闭了其区域研究协调机构。

其次,区域研究及其姐妹学科——国际关系研究几十年的研究绩效受到很多诟病,其对美国国家利益的有益性受到质疑。因为在一些重大的国际事件中,学者专家们扮演的是事后诸葛亮的角色,其研究不乏错误和疏漏,与所投入的资源与美国政府和民间乃至西方各国朝野对区域研究的期望极不相称。例如,虽然美国政府和社会投入了大量的资源吸引了美国和世界最优秀的人才进行针对苏联的研究,但却没有人预测到苏联的突然解体。

再次,区域研究与现行学术体制产生矛盾。区域研究领域本身是一个十分松散的学术圈,研究不同国家和地区的学者之间很少有学术交流。区域研究学者在科学性的学术素养方面落后于其他学者,这包括统计学知识、理论建设的责任感、数学研究方法等方面。以某一区域或国别为主要研究对象的学术,也是以表意性、描述性为主的研究,无法超越案例分析或小样本的定性研究,建立社会科学所推崇的理论框架明晰、普遍有效的法则。此外,区域研究学者中很多非英语母语的移民学者,沟通能力和社会背景在学界不突出,一旦外在的支持减弱,这个群体在现行的学术体制中的弱势地位就凸显出来。奉行理性选择理论的学者断言:区域研究没有产出科学意义上的知识。其研究过程既没有科学严谨的因果分析,也缺乏足够的理论支撑。零碎事实的混合无法构成系统性的理论体系,只能为其他学者验证理论与模型提供素材。

最后,从区域研究本身来看,冷战结束后,过往的区域研究理论和分析框架变得陈旧。冷战中受政治需要和政策需求推动而建立的区域划分和分类的标准显得与变化了的世界不相符合。很多研究内容在理论上和现实中都被学术界主流认为是过时的,因为历史“终结”了,西方的民主自由模式似乎已经成为了人类社会发展的必由之路。20世纪六七十年代那些值得深入研究的问题,那些理论和社会制度的争论,现在已经有了明确的答案,没有必要继续投入大量资源进行研究。区域研究这种以民族—国家为基础的研究方法,被认为是过于强调各个地域的特殊性,没有很好把全球化时代新的社会、技术和文化的发展考虑进来。

21世纪的政策需求推动区域研究的重振

在各方面的压力之下,一些大学减少了区域研究学者的科研经费,关闭或合并了很多区域研究机构。同时,区域研究领域也在努力对自身进行变革,以跟上时代的要求。区域研究者更多地超越案例分析的传统研究套路,重视跨国和跨区域的比较,并努力整合区域研究中的科学性与人文性因素,进而推导出普遍性的、带有规律性的法则。在研究内容方面,则更多地围绕全球化、民主化等通行的主题开展,在研究方法上也越来越多地努力运用统计分析方法和理性选择的分析逻辑。与这种学术氛围相适应,大多数美国学者在研究世界其他地区政治的时候,不是用当地政治文化所熟悉的名词和分析框架进行分析,而是用美国政治学者熟悉的政治概念、模式和分析框架,如民主、选举、利益集团等,对民族和宗教冲突问题没有足够重视,这使区域研究失去了很多应有的特色。

“9·11事件” 前几年,美国对中东、伊斯兰和相关问题的了解极端不足,这方面的人才培训也做得很不够。“9·11事件”后,美国在伊拉克和阿富汗移植西方式民主的努力,使得美国政府提高了对研究中东、南亚等伊斯兰国家和地区的兴趣,社会各界也想探寻恐怖主义的原因。除了国际恐怖主义之外,美国国力的相对衰退和中国、印度等国家在经济上的崛起以及核武器扩散等议题都使得美国的国际环境变得复杂,这使得了解和认识世界各国、各地区社会、政治、经济和文化的需要重新变得迫切起来。

在学界内部,社会科学界对“民主转型”范式的热衷以及对区域研究的诸多不满,也被证明是与实际发展不相符合的。苏联东欧集团的解体并没能导致西式民主在世界各地的确立。一些经历了“第三波”民主化浪潮的国家,其政治体制最终还是介于民主和专制之间。在区域研究方面,很多套用主流研究标准和程式建立的研究方法、理论和实证设计,或者被证明是在非西方世界适应不良,或者是根本无法用上。一些认为理性选择理论有超越文化效能的学者所设计出来的理论和模型,在实践中被证明是外表美丽的垃圾。面对世界发展的现实,很多学者体认到,理性选择理论在不稳定的政体中只有极为有限的解释性作用,而对于一个国家或地区特殊文化和社会的深入认识,是理解当地政治秩序和政治变化内在动因所必需的。区域研究的材料和观点具有独特的贡献,能够使现代社会科学的知识系统更具有包容性和多元性,超越其本身所建立的西方历史基础,发展出更有力的社会和文化分析工具。于是,要求减少或取消区域研究的呼声消失了,被学术界内外边缘化10年多的区域研究有了重新崛起的趋势。

(出处:中国社会科学报 作者:刘杉 单位:武汉大学政治与公共管理学院)