《二十世纪数学哲学——一个自然主义者的评述》

《理解的条件——戴维森的解释理论》

《道德哲学与实践理性》

《维特根斯坦〈哲学研究〉解读》

《科举学导论》获高等学校人文社会科学优秀成果一等奖

扎实学术研究 打造学术精品

北京大学外国哲学研究所

近年来,北京大学外国哲学研究所通过不懈的努力,在许多研究方向上取得了丰硕成果,在国内外学术界产生了较大影响,其重要代表作品有:

叶峰的《二十世纪数学哲学——一个自然主义者的评述》论述了二十世纪最主要的数学哲学思想。作者一方面较详细地介绍了二十世纪最主要的数学哲学流派,包括二十世纪初的逻辑主义、直觉主义和形式主义三大数学基础研究流派,以及哥德尔、卡尔纳普、蒯因等数学哲学家的思想。另一方面,作者从自己的自然主义数学哲学立场出发,对这些二十世纪最主要的数学哲学流派进行了系统的分析、批评。作者试图说明,二十世纪的一些著名的自然主义哲学家(如蒯因),由于他们的自然主义世界观的不彻底性,使得他们的数学哲学思想包含内在不一致性,而作者自己提出的新数学哲学理论则是消除这些内在矛盾的结果,而且它引向一种更彻底的自然主义哲学世界观,是对自然主义(或唯物主义)如何解释人类数学知识这一问题的,更好、更具有内在一致性的回答。

叶闯的《理解的条件——戴维森的解释理论》,以新颖的视角重构了戴维森解释理论的系统框架,使得我们据此框架可以回答有关戴维森理论的许多为什么。该书事实上是国内第一本研究戴维森哲学的学术论著,虽然它的内容集中于解释理论,却触及到了戴维森整体哲学思想的核心。这本书以戴维森与奎因之间的哲学亲缘关系作为切入点,详细阐释了戴维森的哲学思想,清晰地展示出其在分析哲学中的地位,及其对非分析哲学家的影响。此书所提出的解释和论点具有独立的学术价值和意义,在其出版后,受到了广泛的关注。

徐向东的《道德哲学与实践理性》以当代伦理学中休谟主义和康德主义关于实践理性的本质的争论为焦点,试图对道德客观性、道德动机和道德义务的本质给出一个系统的说明。本书的创新之处主要体现在两个方面。第一,它把元伦理学、规范伦理学和道德心理学有机地结合起来,揭示了有关争论的历史根源,从而把对伦理问题的探究建立在一个更加广泛的基础上,对很多重要问题提出了一种新的理解或解释。第二,它在若干重要问题上对休谟和康德的关系提出了一种新的解释。本书部分取自作者在哥伦比亚大学提交的博士论文,该论文在答辩时被评为优秀论文,被认为把有关的研究推进到一个很精致系统的层次上。但是作者并没有单纯地把它处理成思想史,而是围绕“道德义务”、“理性”、“同一性”、“反思认同”、“自然主义”等核心概念构成一张网络,从而清晰地滤出休谟“审慎的”、“自然的”、“实践性的”道德哲学立场,破除我们过去对休谟、康德思想的很多机械性的误解。

韩林合的《维特根斯坦〈哲学研究〉解读》(以下简称《解读》)一书的出版填补了国内对维特根斯坦的《哲学研究》方面的空白。《解读》的写作形式非常新颖,采取了一种全新的写作形式:打破了《哲学研究》原书的形式,将其中的所有相关的段落重新排列于作者的解释系统中的相关的部分,并在这样的系统中给其以相应的翻译、注释和解释。其主旨是按照作者自己先行确立的解释框架给该书以一系统的哲学解释,但是同时又力图将这种解释建立在对文本的全面、系统、严谨的注释和分析基础之上。值得一提的是,《解读》是国际上第一部完全以电子版《维特根斯坦遗著集》为基础而撰写的有关《哲学研究》一书的详尽研究著作。同时,《解读》在众多具体问题的解释上作出了全新的探索,获得了许多非常独特、新颖的结论。《解读》出版以来,受到学界一致好评,被认为是我国西方哲学研究领域数年来最为优秀的作品之一。

高教先锋 求实创新

厦门大学高等教育发展研究中心

厦门大学高等教育发展研究中心长期重视学科带头人的自身培养,在核心学术团队中,10位专职教授拥有1位文科资深教授、1位国务院学位委员会教育学学科评议组成员、1位教育部社会科学委员会委员、1位“教育部跨世纪人才”、3位“教育部新世纪优秀人才”和2位“闽江学者”等荣誉称号或荣誉职务。

中心整合了厦门大学教育研究院已有高等教育类的国家“985”工程创新基地、国家重点学科、国家“211”工程项目、中国研究性数据库等多平台的结构功能,引领中国高等教育发展理论与高等教育大众化理论研究。

2001年以来,中心共中标国家社科基金(教育学科)国家重点课题6项,分别是潘懋元教授2项、史秋衡教授2项、谢作栩教授1项、林金辉教授1项,其中2006年以来高等教育类国家重点课题中标比例为全国的60%;刘海峰教授和邬大光教授先后中标教育部重大项目攻关课题。2010年中心取得了历史性的突破,获1项教育部重大项目攻关课题和2项国家社科基金(教育学科)国家重点课题,这充分彰显了中心科研攻关水平及在国内高等教育研究领域的领先实力。

奠基性的高等教育基本理论研究在国内处于领先地位,仅潘懋元教授自2006年以来就获得中国高校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖和三等奖各1项、国家社科基金(教育学科)国家重点课题1项。全国领先的高等教育考试研究注重史论结合,在高校招生考试制度研究和科举学研究方面处于国内领先地位,刘海峰教授于2009年获中国高校人文社会科学研究优秀成果奖一等奖。高显示度的高等教育体制与管理研究关注国家重大政策与问题研究,邬大光教授自2009年以来分别获得中国高校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖1项和教育部重大课题攻关项目1项。

中心在高校人文社会科学重点研究基地第二次评估中表现优异:在所有135个教育部基地中,排名第十,处于前7.4%位次;在全部13个教育与心理学术片教育部基地中,排名第二。这是在大量高层次科研硕果基础上不断进取的结果,其中中心第二次评估中的两项标志性成果更是体现了中心的新进展。

其一是刘海峰教授主编的“高等教育考试系列丛书”,包括“高考改革研究丛书”和“科举学丛书”,合计19本著作。“高考改革研究丛书”是全国第一套成系列的高考改革理论丛书,该丛书的出版将高考研究推向深入,为高考改革提供决策参考和理论支撑,受到教育部领导和考试学界的好评。科举学是厦门大学原创性的专学,已日益被学术界所了解和认可,本系列丛书于2005至2009年间获部省级一等奖4次。

其二是“中国高等教育研究性数据库”,该数据库是中心建立的中国高等教育调查与统计全国性研究数据库。经过几年的努力,谢作栩教授主持并建成“2007级大一新生问卷调查数据库”等3个可供使用的数据库以及一个对外开放的网站,访问者涉及三十几个国家和地区,已达27000人次以上,在国内外产生了较大学术影响力。史秋衡教授主持的2010年度国家社科基金(教育学科)国家重点课题“大学生学习情况调查研究”将进一步拓展该数据库的研究领域。

做中国第一 创世界一流

复旦大学历史地理研究中心

历史地理研究中心依托复旦大学历史地理学科进行建设,该学科由中国历史地理学创始人之一——谭其骧教授创建。复旦大学历史地理学科在2003年、2010年都被教育部评为优秀重点研究基地,在1987年、2002年和2008年连续3次被评为国家重点学科。此外,该学科还是首期、二期、三期复旦大学“211”工程建设单位。

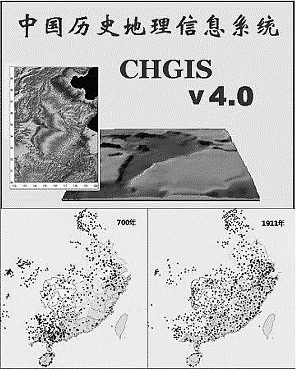

复旦大学的历史地理学科是国内设立时间最长、研究人员最多、学科门类最全、总体实力最强的专业研究机构。除了在历史地理学的传统研究领域,如历史自然地理、历史政治地理、历史人口地理、历史经济地理、历史社会文化地理、历史地图研制以及历史地理古籍整理等方面水平突出、成果卓著外,在历史地理学新兴的研究方向,如环境变迁和灾害研究、中国历史地理信息系统(CHGIS)等方面在全国也处于领先。

中国历史地理信息系统(CHGIS)是中心的标志性成果。由复旦大学历史地理研究中心与美国哈佛大学、哈佛燕京学社、澳大利亚格林菲斯大学等机构合作的“中国历史地理信息系统”项目(China Historical Geography System,简称CHGIS)于2000年启动,在教育部“211”工程、“985”基地建设以及其他基金的支持下,项目顺利进行。CHGIS是数据量最大、时间序列最完善、数据库结构最合理的研究成果,在历次国际会议上,专家学者公认本项目达到世界先进水平。2007年项目申报美国人文科学基金二期项目资助,5位国际评委均给出优秀的评估,列为优先资助项目。以CHGIS为标志的历史地理数字化研究也得到国内社会各界的高度重视。2009年《中国历史地理信息系统》被教育部选中参加“辉煌60年——中华人民共和国成立60周年成就展”,为整个教育部展厅仅有的3件实物展览之一。

《中国人口史》(葛剑雄主编,六卷本,300万字,复旦大学出版社出版2002年版)是中心的另一项标志性成果。该书获教育部第四届高校人文社会科学优秀成果一等奖、上海市第七届哲学社会科学优秀论著奖一等奖。该书是为专业研究人员和愿意深入了解中国人口史的读者提供一种尽可能详细、全面而系统的专著。

中心先后有葛剑雄、吴松弟、韩昭庆、李晓杰、张晓虹、王振忠、侯杨方等7人被遴选为哈佛——燕京访问学者。中心有5篇博士论文获“全国百篇优秀论文”奖,获奖数占复旦大学人文社科获此类奖的50%,另有4篇论文获全国优秀博士论文提名奖。

中心于2005年5月9日至13日成功召开“文化地图:数字中国,数字东亚(Cultural Atlas: Digital China,Digital East Asia)”学术讨论会。共有来自中、美、日、澳、德、法、韩、墨等16个国家的98位学者与会,各国学者们就数字技术在人文科学中的应用等学术前沿问题进行了广泛的讨论。大会报告分别由包弼德教授、哈佛燕京学社的贝明远先生(M. Berman)和复旦大学历史地理中心的满志敏教授,就应用数字化技术进行中国历史与中国历史地理的研究进行了汇报;分组讨论侧重于信息收集与处理、数字技术更新、数据资源共享和政策等具体项目的研究,共设有中国历史地理信息系统、地方文献的数字化、文化地图、全球地名辞典、国家与跨国历史地理信息系统、信息检索与数字图书馆、中国古代文献数字化、历史文献与影像资料、时间地图和语言地图等多个专场进行讨论。

延揽英才 开拓创新 兼容并蓄 中西合璧

中国人民大学中国财政金融政策研究中心

中国人民大学中国财政金融政策研究中心(以下简称“中心”)组建于1999年,在2004年与2009年教育部组织的基地评审中,中心连续两次被评为优秀基地。中青年经济学家陈雨露教授、郭庆旺教授以及张杰教授先后担任中心主任。现任中心主任为汪昌云教授,著名经济学家黄达教授和陈共教授共同担任名誉主任。

中心积聚了一大批国内外财政金融领域的著名学者,形成了立足本土兼具国际视野的学术团队。学术团队成员中先后有30余人次分别担任中国金融学会、中国财政学会等国家级学术组织的名誉会长、会长、副会长、常务理事等重要职务;有“长江学者”3人,“国家杰出青年科学基金”获得者2人,人事部“新世纪百千万人才工程”国家级人选3人,教育部“新(跨)世纪优秀人才支持计划”7人,教育部“全国优秀博士学位论文指导教师”获奖者6人,教育部高校青年教师奖获得者4人,高等学校教学名师奖北京市级获得者3人。

自2003年起,由中心与财政金融学院联合组建的“金融学国际化人才培养模式创新教学团队”和“财政学国际化人才培养模式创新教学团队”,取得了丰硕的教学改革成果,分别于2008年和2009年被评为国家级优秀教学团队。

多年来,中心专职研究员出版教材50余部,其中国家“十五”、“十一五”规划教材10部。黄达教授和陈共教授分别编著的《金融学》与《财政学》,一直是我国高等院校经济管理类通行的本科教材,曾获得国家级优秀教材一等奖、国家级精品课程等奖项。陈雨露教授、郭庆旺教授、朱青教授、庄毓敏教授分别主讲的“国际金融”、“财政学”、“国际税收”以及“商业银行经营与管理”获评国家级精品课程。

中心一直致力于构筑我国财政金融研究的学术高地。近年来,中心专职研究员在《中国社会科学》、《经济研究》、“Journal of Financial Economics”、“Journal of Banking and Finance”、“Journal of Money, Credit and Banking”等国内外重要核心期刊发表论文360余篇,出版学术著作60余部,承担省部级以上科研项目40余项,其中教育部重大课题攻关项目3项,社科基金重大攻关项目2项,教育部人文社会科学重点基地重大项目18项,获省部级以上奖励21项。

中心多年来致力于搭建国内外学术交流与合作平台。迄今为止,中心共举办重大国际、国内学术会议20余次,中小型学术会议百余次,形成了“中国资本市场论坛”、“中国金融风险经理论坛”、“中国金融国际论坛”、“中国保险发展论坛”等系列年度论坛品牌。“双周论坛”、“金融论坛”和“财税论坛”等定期论坛,为青年教师与研究生提供了交流思想、切磋观点的舞台。2004年5月30日,“中国人文社会科学论坛·2004”在中国人民大学举行,被媒体誉为继当年4月“博鳌亚洲论坛”成功举办之后又一次中外大师云集的学术盛会。

2001年创设的“黄达-蒙代尔讲座”,以及随后设立的“黄达-蒙代尔经济学奖”,是中心在国际学术交流模式创新上的有益探索。截至目前,包括8位诺贝尔经济学奖获得者在内的海内外著名学者主讲讲座102场;“黄达-蒙代尔经济学奖”也已成功举办4届,先后有20位青年才俊获此荣誉,其中4位获奖者相继获得全国优秀博士论文奖和提名奖。

以黄达教授所倡导的“培养能够在东西方两个文化平台自由往返的国际性人才”为目标,研究中心多年来积极探索与完善人才培养模式,创新具有中国特色的财政金融高层次人才培养机制。目前已经形成一个覆盖本科、硕士、博士教育,包涵校内教育创新与国际合作,融学生培养与教师队伍建设于一体的全方位、立体式的国际性人才培养体系。其中“本硕连读金融实验班项目”于2005年获得国家级优秀教学成果二等奖。

著书立说 建言献策 努力为国家立法完善贡献力量

中国政法大学诉讼法学研究院

“十一五”期间,中国政法大学诉讼法学研究院成立多个重大课题攻关团队,广泛开展专题学术研讨与论证,积极著书立说、建言献策,为国家立法完善作出重要贡献。

在国家立法部门启动刑诉法再修改计划后,由陈光中教授牵头主持,由来自中国政法大学、北京大学、西南政法大学等近10个高校数十位专家学者,历时3年攻关完成了《中华人民共和国刑事诉讼法再修改专家建议稿与论证》。该成果取得了令人瞩目的成绩,不仅建议稿的基本思路获得了中央政法部门及立法部门的高度重视和广泛认可,建议稿中的一些重要的主张已被中央《关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》所吸收。关于扩大律师阅卷的范围、简化会见手续、强化会见的保障力度等强化律师诉讼权利保障等建议,在新修订的《律师法》中得到体现,而有关刑事和解的原则、操作技术等条文设计以及关于完善死刑复核程序的改革等具体制度构想,已为实务部门所采纳吸收,正在当前的司法实践中予以实验和应用。针对刑事诉讼法再修改中的诸多重要议题,樊崇义教授主持的全国哲学社会科学基金项目——“刑事诉讼法修改研究”课题组也进行了深入研究,形成《刑事诉讼法再修改的理性思考》一书。

刑事诉讼法制的改革、完善也是卞建林教授主持的国家社科基金重大项目——“建设公正、高效、权威的社会主义司法制度”的重要研究内容,项目组完成的重要阶段性成果——“和谐社会中司法权威的树立”被中宣部社科规划办编入国家社会科学基金项目成果简报2009年第44期。

国家赔偿法修改也是我国“十一五”期间的重要立法规划之一。作为国家赔偿法修改专家组重要成员之一,陈光中教授在研究国家赔偿制度的改革、完善问题上倾注了大量心血。他不仅多次参与立法部门组织的国家赔偿法修改论证会,在会上积极发表观点,还会同赵琳琳博士在《中国社会科学》杂志2008年第2期中发表了《国家刑事赔偿制度改革若干问题探讨》一文,其中的部分观点被2010年新修改的《国家赔偿法》所采纳。

积极参与地方立法也是诉讼法学研究院发挥重点研究基地“思想库”作用的重要途径。2008年,陈光中教授组织专家组完成《〈澳门刑事诉讼法典〉若干问题修改建议书》,引起了澳门当地法律学界与实务部门的高度关注与强烈反响。这是澳门回归后,首次由内地专家为特别行政区法律修改提供专家建议书。同年,王万华教授完成的《湖南省行政程序规定专家意见稿》,在湖南全省征求意见后被湖南省人民政府法制办采纳,成为我国行政程序法制进程中的标志性事件之一。

诉讼法学研究院多次召开司法制度改革以及三大诉讼法修改方面的国际性、全国性学术研讨会,广泛邀请国内外专家、学者展开深入交流与探讨,为国家刑事诉讼法制完善提供了丰富的理论参考。与此同时,研究院鼓励和支持研究人员积极参与国家立法咨询和司法实务部门重大实践问题的法律咨询等工作。短短几年间,多位研究人员作为主要专家参加了中央政法部门有关刑事诉讼法、民事诉讼法等20多部法律、法规以及最高人民法院、最高人民检察院重要司法解释的起草、咨询、论证及修改工作,并先后向全国人大法工委、中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院等部门提交了多部立法建议书和报告,向其他实务部门提交了多份咨询报告,不仅受到了立法、司法机关的充分肯定和高度赞扬,也充分发挥了重点研究基地在决策服务方面的积极作用。