外星大使报道夸大其词 地外文明梦想从未止息

2010-10-09

作者: 张微 刘潇潇 张春海

来源:《中国社会科学报》

然而,这则消息很快被联合国有关部门否认。但它为何能引发各大媒体纷纷转载、转发,并吸引了一大批读者的关注?这是否意味着人类要思考如何面对可能到来的星际文明冲突?本报记者围绕上述问题紧急采访了有关专家。

奥斯曼:这听起来很酷,但我必须否认此事

作为这则消息的知情人之一,下周将赴英国皇家学会与会的英国开放大学行星与太空科学研究所教授约翰·扎耐基告诉记者:“有关奥斯曼赴任的说法是不确实的,这仅是我们下周开会要讨论的问题之一。奥斯曼作为联合国外太空事务办公室负责人,对于在相关问题上协调各国利益理所当然是合适的人眩”

英国皇家学会会长、剑桥大学宇宙学与天体物理学教授马钉里斯对此事不置可否,仅向记者透露:“我相信她倾向于将时间花在太空法、太空垃圾、月球法律问题及地球静止同步轨道监控等常规工作上。”奥斯曼本人则表示:“这听起来很酷,但我必须否认此事。”她证实下周将参加皇家学会的会议,但探讨的主题将是 “如何处理可能撞击地球的近地小行星”。

当事人、知情人和媒体的众说纷纭更令此事蒙上了一层神秘的色彩。借此机会我们认真探讨一下人类究竟该如何面对地球以外的异质文明——如果其存在的话。

从SETI、 METI到 SETI@home

从“嫦娥奔月”的传说到热映的电影《阿凡达》,古今中外的人们一刻也没有停止过对地外文明的好奇与向往。虽然无数外星迷和天文爱好者宣称曾亲眼看到不明飞行物或外星来客,但至今似乎尚无一例确凿证据。

尽管如此,人们从未放弃希望,天文学家们也在利用一切人类现有的理论和工具进行着相关研究。1960年,美国天文学家弗兰克·德雷克发起人类首次有目的、有组织地寻找地外文明的“奥茨玛计划”,并于1961年提出“德雷克方程”,用以估测银河系中可能存在地外文明的星球数量。自此,人类主动寻找地外文明的活动以英文简称“SETI”表示。

然而,该项目历经十载,始终一无所获。于是,上世纪70年代,另一种与地外文明进行接触的方式诞生了——人们主动向“地外文明”发送信息,期待对方发现我们的存在,继而与我们取得联系。这种尝试以英文简称“METI”表示。

由于计算量庞大,天文学家开始尝试与普通天文爱好者合作。1999年,美国加利福尼亚州立大学伯克利分校空间科学实验室正式启动“SETI@home项目”,即“在家寻找地外文明”。该项目尝试通过互联网利用家用个人计算机分布式处理天文数据,分析射电望远镜采集的无线电信号,以搜寻外星智能生物存在的证据。11年来,该项目的第一个目标已经实现——分布式计算概念的可行性及实用性得到了充分证明;然而,项目的第二个目标——搜寻地外文明信号却始终未果。

究竟有没有地外文明

面对这样的结果,人们不禁要问:究竟有没有地外文明?难道这又是人类的无知与好奇心混合作用下的产物?

针对记者的疑问,中国科学院紫金山天文台的陆埮院士坚信:“宇宙中总会有类似地球的行星,会有生命,因此一定有外星人存在。但是外星人离地球非常远,到过地球的概率非常小,所以我们难以触及。”

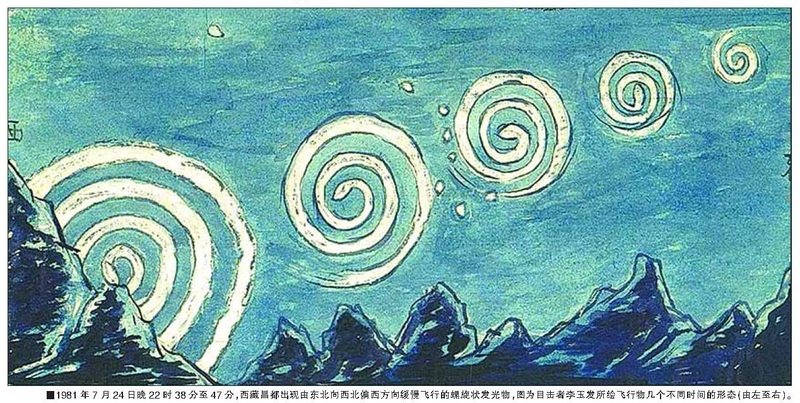

同样来自紫金山天文台的行星天文学家王思潮对于外星智慧的存在深信不疑,甚至为记者列出了一串串数据。王思潮说:“我从1971年9月份开始对不明飞行物(UFO)、地外文明进行研究,至今已经39年。我发现有一类螺旋状、扇状、光团状不明飞行物,其飞行特点和物理特征,有可能是外星飞行器造成的。因为紫金山天文台知名度高,各地出现这些情况后,大量的观测报告资料寄到了天文台。有时出现重大的不明飞行物,全国十几个甚至二十几个省区市都有人看到。有些观测报告是天文爱好者提供的,观测精度比较高,几时几分出现在哪个星座哪个位置等都标出来了。通过不同地点的观测,可以用球面天文方法计算出不明飞行物的飞行高度、速度、方向等。这类不明飞行物飞行高度很高,其速度却非常低。例如,1995年7月26日的不明飞行物飞行在1460公里的高度,其速度却远远低于在此高度的第一宇宙速度,仅为0.29公里/秒,却不坠落,证明其有反地心引力的特点,而人类的飞行器和自然物体都不能抵抗地心引力。”

王思潮进一步表示,这些飞行器不一定需要生物人控制,可以由高智能的机器人控制。人类没有登上火星,但是人类制造的勇气号、机遇号火星探测器等已经登上了火星。现在没有观测证据表明外星人来到地球,但是可以说外星飞行器可能来了。

英国生物学家、科普读物及科幻小说作家杰克·科恩也兴奋地对记者表示地外生命必然存在,并认为其形态、种类与地球生命大不相同。

然而,与此针锋相对,也有专家学者并不认为存在地外文明,甚至认为探讨地外文明存在与否没有意义。北京师范大学哲学与社会学学院副教授田松就对记者表示,之所以地外文明的话题引起普遍的关注,是因为大多数人科学主义的“缺省配置”,对科学充满各种各样的幻想。地外文明是一个新的研究领域,有着很强的神秘、神奇和未知可能性。人本能地渴望了解这些问题,可是现在地球自身的神奇、神秘已经被毁掉了。地外文明在某种意义上是这种探求心理的一种投影。

田松进一步谈道,谈论地外文明存在与否,本身就没有意义。这个问题就像讨论鬼魂存在一样。首先我们要想想,为什么构想一个地外文明的问题。说地外文明存在是一种理论、逻辑上的可能性,浩瀚宇宙中的某一个角落,产生一个与地球的物理条件、化学条件和地球文明相似的文明形态,这种可能性是存在的。但是,其存在与我们是不会发生关联的。在现实中,地外文明和我们不会产生接触、交流,对我们的生活不构成任何影响。地外文明存在不存在的问题,是人类内心愿望的投射。讨论这个问题基本无意义,就像说深海底下一直存在着某种恐龙一样。我们不能指望地外文明解决我们的问题。

理性面对星际文明

记者在采访中了解到,天文学家和科幻作家们大多坚信地外文明的存在。如果我们相信他们的推断,那么人类就必须正视一个问题——我们该以何种态度及方式面对地外生物与异质文明?

首先,对于人类是否应主动与地外文明尝试接触的问题,专家们观点不一。理论物理学家霍金曾警告,人类不应尝试与地外生物进行接触,因为它们很可能会掠夺地球资源。“外星人来访地球会比哥伦布登陆美洲更可怕。”加利福尼亚大学洛杉矶分校地理学与生理学教授杰瑞德·戴尔曼德也表示了类似的担忧。

上海交通大学特聘教授、科学史系主任江晓原不赞成设立“外星人联络处”,他对与地外文明的交往也持保守态度,“我们人类还无法在宇宙中走远,不具备找到另一文明的能力。外星文明如果自己找上门来,按照我们地球人的思维,很可能是凶多吉少。”

王思潮对此发表了不同看法。他认为,人类文明在不断进步,哥伦布时代的殖民主义已不复存在,现在提倡的是保护生物多样性。同样,地外生命如果到来,并不一定会侵犯人类。另外,地外文明若能到达地球,必定拥有极高的科技水平,我们关心的能源问题对于它们来说也许根本不是问题,不必担心它们会掠夺地球资源。总之,人类应积极地尝试了解地外文明。

北京师范大学教育学部副教授、科幻作家吴岩也支持设立联合国“外星人联络处”,“全球范围内一直缺少一种整体的协调,联络处可以作为整体代表人类一致对外。”

美国天体物理学家、科幻小说家大卫·布润有多部作品被译成中文,不久后他也将赴伦敦与会。对于任命“外星大使”一事,他认为报道夸大其词,而对于与地外文明的接触,他呼吁保持冷静和谨慎,“我们首先要做的是建立一个公正、高尚、科学、可敬和负责的人类社会,只有这样,当我们与地外文明相遇时才能受到尊敬,才能有足够的能力应对一切。”

吴岩谈到星际文明冲突问题时也表示:“无法断定地外生命与人类差别有多大,因此无法预测文明间的冲突会有多么强烈,它们对我们而言是相当未知的存在,因此,人类必须做好各类防范工作。”(出处:中国社会科学报 本报记者 张微 刘潇潇 张春海)