在世界主要产煤国家中,不管是与西方发达国家相比,还是与发展中国家相比,或者与同处转型之中的俄罗斯、波兰相比,中国煤矿的安全状况都是比较糟糕的。在1991—2000年间,中国煤矿年均死亡人数与百万吨煤死亡率高达5968.1人与5.077,为同期美国的140倍与141倍,印度的35.1 倍与8.32倍,南非的149.2倍与25.3倍,俄罗斯的25.7倍与5.96倍。2005年,中国煤炭产量约占全球的37%,事故死亡人数则占近 80%,煤炭百万吨死亡率高于世界平均水平。从行业比较来看,煤矿采掘业可谓中国最危险的行业了。国家安全生产监督管理总局公布的统计资料显示,2002 年,煤矿企业事故起数4344起,死亡人数6995人,分别占全国工矿企业的31%和46%。在一次死亡10人以上和30人以上的重大事故中,煤矿企业的事故起数占了工矿企业事故总数的86%和90%,死亡人数占了89%和91%。此后4年,煤矿企业的事故起数和死亡人数虽有所减少,但占全国工矿企业的比重一直都在1/5和1/3以上,一次死亡10人以上和30人以上的重大事故则与2002年相差无几。

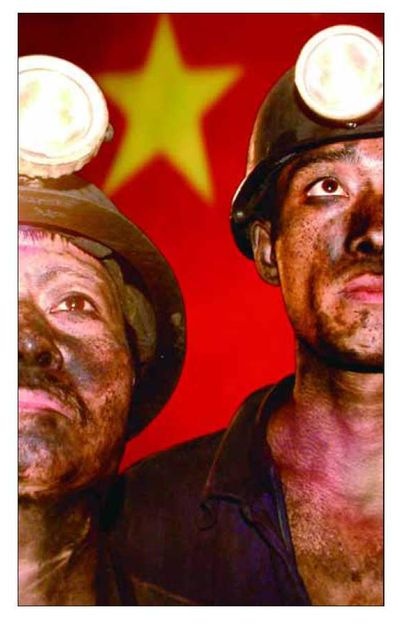

虽然,国有重点煤矿、地方国有煤矿和乡镇煤矿在职工构成、工作环境、安全水平和福利待遇等诸多方面存在较大差异,但是,各类煤矿的井下工人却基本来自农民,煤矿职业侵害(包括安全事故)中的受害者也大都是这些农民矿工。几乎人人皆知煤矿采掘工作苦、累、脏、险,为什么农民矿工却前赴后继涌向矿井?

是怎样的生存境况促使农民作出如此选择?

农民矿工的职业选择是由其生存境况决定的,从一定意义上说,农民的生存境况属于一种外在的强加境况。

新中国成立以来的一段时期内,为了实现低劳动报酬下的劳动供给和社会稳定,国家在城市和农村实行了两种完全不同的制度。在城市,国家通过国有化、单位制等一系列制度安排对居民进行有效控制的同时,也低价甚至免费为其提供食品、住房、教育、医疗、就业等生活必需品和服务,使城市居民一直过着虽不丰裕却也无虑的“优越”生活。在农村,国家通过一系列制度安排,一方面强化对农民的控制,另一方面也按人口分配粮食,兴办合作医疗、基础教育等公用事业,为农村居民提供基本生存保障。不过,这份保障只限于最低生存水平,仅能勉强维持生存。国家给予城镇居民在农产品价格、医疗卫生、文化教育、就业、住房等方面的优惠待遇,农村居民是不能享受的。这种制度设计与城乡居民的职业差别和获取生存资源的不同方式存在一定关系,更是缘于维护政权稳定的现实需求。城市是商业活动和文化活动最为集中的地方,人口密集,交通发达,通讯便捷。社会精英大多居住于此,普通市民也都受过相对良好的教育。行业组织和志趣团体众多,易于形成共同利益和集体力量。因此,城市居民的权利意识和行动能力相比农村居民要强得多。作为整个国家或某一地区的政治、经济、文化中心,城市如因民众不满而引发动荡,其对社会机体和国家政权的冲击力和破坏性是乡村地区无法可比的。而农村居民居于“穷乡僻壤”,知识水平普遍不高,信息不通,多数家庭生活贫困,几乎没有剩余资源,农民个体力量是非常弱小的,而由来已久的家庭作业方式和村落之间的彼此隔绝使得集体行动的成本相当高昂,因此,只要不使农民普遍陷入困境,反对性意见就很少出现。

到1978年改革开放以后,农民已被允许跨区域流动并拥有了一定的择业自由,但农民与城镇居民的发展机会和就业权利仍是不平等的。在相当长时间里,几乎所有地区的国家机构、社会团体及事业单位基本不对农民“招干”,所有城市都对进城务工农民的职业、行业进行严格限制,进城务工农民大多从事重工业、制造业、建筑业等脏、累、苦、险的体力工作。那些进了城、进了厂的农民,除了极其优秀和幸运的少数人员,绝大部分的政治身份和社会身份还是农民,他们享受不到正式工人和普通市民的基本权利。从1978年到2006年,城镇职工的年平均工资增长10%左右,2006年城镇职工平均工资为21001元;农民职工的年平均工资增长则只有3%,2006年平均工资不到1万元。由于劳动条件和居住环境恶劣,农民职工伤亡、病害事故屡屡发生,但是,他们几乎没有享受工伤保险。尽管也纳了税,也为城市发展作出了重要贡献,但是,他们的子女却不能入读设施完善的公办学校,或需缴纳高昂的借读费和赞助费才能入读。如此等等,不一而足。

在国家治理农村的这种模式下,发展的成本部分转嫁给了农民,使其生存境况难以得到明显改善。

农民的这种生存境况到底是如何形成的?

中国农民矿工的生存境况及其行为选择固然与人多地少的资源秉赋存在一定关系,但是,从根本上说还是制度体系和模式造成的。

在国家的管治逻辑下,离乡的农民难以改变作为农民的政治身份和社会身份,不能享有国家给予正式工人和普通市民的权利保障。

长期以来,国家一直没有赋予农民矿工“正式工人”的地位和待遇。从1965年煤炭部发出的《关于试行亦工亦农劳动制度有关问题的通知》到1984年国务院颁布的《矿山企业实行农民轮换工制度试行条例》,直至1991年国务院颁发的《全民所有制企业招用农民合同制工人的规定》,都明确规定农民矿工在矿工作期间,户粮关系不转,农民身份不变;招收的农民矿工,必须安排在井下采掘第一线和井上需要进行轮换的生产岗位,不准借调从事其他工作或转为固定职工。尽管 1990年代以后,农民矿工已经成为国有煤矿采掘一线的绝对主力,有些已在煤矿连续工作多年,但在矿区他们并不被认为是“工人”,这些农民矿工也不把自己看做“工人”。

既然不是“正式工人”,自然不能享受“正式工人”的政治和经济待遇。农民矿工无法享受住房、教育方面的福利,也没有医疗保险和养老保险,干得再好也很难“转正”和“提干”。根据《全民所有制企业招用农民合同制工人的规定》,农民矿工的劳动合同期限一般为3—5年,最多为 8年,合同期限届满应即终止。而1995年1月1日开始施行的《劳动法》规定,劳动者在同一用人单位连续工作满10年以上,当事人双方同意续延劳动合同的,如果劳动者提出订立无固定期限的劳动合同,应当订立无固定期限的劳动合同。此后的1997年7月,《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》明确要求,在该决定实施后参加工作的职工,个人缴费年限累计满15年的,退休后方能按月发给基本养老金。根据这些规定,国有煤矿的普遍做法是,与农民矿工签订劳动合同的期限为1年,合同到期后表现较满意的可以续签劳动合同,续签劳动合同的期限每期也为1年,签订、续签劳动合同的累计最长期限为8年。这种做法使得农民矿工处于随时都有可能遭到解雇的境地,实际上也失去了拥有稳定工作和养老保险的权利。对于这些来自赤贫家庭的农民来说,升迁(转岗、转正)无望,别无他途,未来又没有保障,抓住眼前机会拼命挣钱才是唯一合理的选择。

总的看来,国家的管治模式与农民的忠诚—顺从行为方式之间双向强化,长期稳定。改革开放以后,农民的生存状况普遍得到改善,但部分农民的相对境况恶化。出于基本的生存理性,这些农民选择从事充满危险的工作,煤矿采掘工作成了他们的选择。