刘爱玉:《选择:国企变革与工人生存行动》

2010-03-15

作者:刘爱玉

来源:sinoss

成果名称 《选择:国企变革与工人生存行动》

成果类型 著作

出版时间 2005年4月

出版单位 社会科学文献出版社

成果内容简介

1、 篇章结构和基本观点

著作以大量丰富的个案访谈资料为依据,以情境理性的行动者为预设,分析了时序格局中的制度环境、物质环境、资源、目标与工人行动选择之间的关系,全书共分7章,具体章节为:

第一章 导 论

第二章 情境——过程架构下的行动选择:一个简要的分析框架

第三章 一个基本发现:无集体行动

第四章 惩罚性的正式制度与“守法逻辑”

第五章 预防性的正式制度与“生存逻辑”

第六章 非正式制度与地位受损压力的缓解

第七章 工人行动选择的社会经济架构

第八章 市场适应与企业依赖

第九章 结论与讨论

参考文献

附录一 个案企业访谈大纲

附录二 企业制度变革过程中工人访谈提纲

附录三 保障下岗职工基本生活与再就业的有关正式制度

附录四 B及其改制企业部分下岗、失业政策

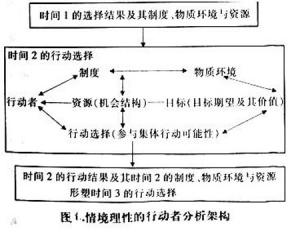

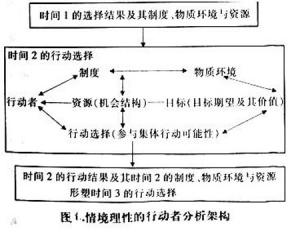

本书各章节安排的基本逻辑是书中提出来的情境理性行动者选择框架,在该分析框架中,制度环境、物质环境、资源、目标与行动者的关系如下(见图1)。

成果获奖情况

北京大学第十届人文社会科学研究优秀成果著作一等奖(2006)

北京市第九届哲学社会科学优秀成果著作一等奖(2006)

改革开放30年北京大学人文社会科学研究“百项精品成果奖”提名奖(2008)

成果引用或被采纳情况

研究框架及关于“无集体行动”的研究结果,被作为关于社会转型过程中工人行动的一种范型而有较广泛的影响,如于建嵘2006年4月3日在美国耶鲁大学关于中国工人研究的讲演。

到2007年底,CSSCI收录引用该书6次。

成果类型 著作

出版时间 2005年4月

出版单位 社会科学文献出版社

成果内容简介

1、 篇章结构和基本观点

著作以大量丰富的个案访谈资料为依据,以情境理性的行动者为预设,分析了时序格局中的制度环境、物质环境、资源、目标与工人行动选择之间的关系,全书共分7章,具体章节为:

第一章 导 论

第二章 情境——过程架构下的行动选择:一个简要的分析框架

第三章 一个基本发现:无集体行动

第四章 惩罚性的正式制度与“守法逻辑”

第五章 预防性的正式制度与“生存逻辑”

第六章 非正式制度与地位受损压力的缓解

第七章 工人行动选择的社会经济架构

第八章 市场适应与企业依赖

第九章 结论与讨论

参考文献

附录一 个案企业访谈大纲

附录二 企业制度变革过程中工人访谈提纲

附录三 保障下岗职工基本生活与再就业的有关正式制度

附录四 B及其改制企业部分下岗、失业政策

本书各章节安排的基本逻辑是书中提出来的情境理性行动者选择框架,在该分析框架中,制度环境、物质环境、资源、目标与行动者的关系如下(见图1)。

本书的基本观点如下:

工人地位受损的主要表现是其职业地位、经济地位、社会地位和政治地位相对于其他群体而言改善减缓,某些曾经拥有的地位丧失。

型塑工人行动选择的制度要素主要表现为正式制度与非正式制度,两类制度产生出不同的行动逻辑——守法逻辑与生存逻辑。惩罚性正式制度使工人对可能危及社会稳定的集体行动后果及其成本有清醒的认识,从而促使他们遵循“守法逻辑”。预防性正式制度对受损工人的利益进行了某种程度的补偿,使多数工人的基本生活因此得到保障,它对行动者的服从或退出行为给以正面的激励。正式制度的变革具有渐进性、时序性的特点,这使工人地位受损压力得到相对缓解,同时,正式制度实施过程中的非正式运作也化解或缓和了工人地位受损的压力,起到了预防有组织集体行动发生的作用。另一方面,非正式制度及其安排使工人在遭遇困难或不幸时能够获得某种程度的家庭网支持,家庭成为个人可以退出的一种场所。同时,对子女未来成就的期望以及相应的责任,使个人对现时的不利境遇变得能够容忍。其结果是公开的、有组织的集体行动可能性大为减少。

型塑工人行动选择的物质环境在20世纪90年代中期以后发生了具有实质性意义的变化: 一是由短缺型经济向相对过剩型经济的转变, 二是因劳动力供给矛盾日益突出而强化的需求约束型劳动力市场,三是非公有制经济成为新成长机会的主要供给者。机会总体有效供给的不足以及劳动力市场上体力、操作技能的严重过剩,使失去工作以及由此获得劳动报酬的威胁成为普通工人面临的一种现实境遇,并因此强化了惩罚性正式制度的有效性。但新机会的成长也为部分工人提供了更广泛的选择空间和资源。

由制度环境和物质环境型塑的差异性资源赋予工人不同的行动能力。拥有市场相容性资源者的行动选择以退出、服从为主,拥有市场排斥性资源的工人在有制度保障的情况下将主要选择服从。在无制度保障的情况下,集体行动将极有可能成为主要选择。择是服从、退出与个人倾诉。

从中国目前的情况看,过剩经济表征与劳动力市场需求约束并未恶化,惩罚性正式制度为背景的软性控制运行正常,因此工人行动选择的基本逻辑是“守法逻辑”与“生存逻辑”。

2、主要创新和学术价值

(1)发现无集体行动。研究通过对大量丰富的经验材料的梳理,发现在工人因制度变革而地位受损的情况下,并没有出现经常性的利益组织起来的公开的集体行动,社会生活的常态是无集体行动。集体无行动不再是企业劳动政治的主流,广泛存在的行动选。

(2)提出情境理性下的行动选择框架,这一分析框架对于社会学长期关注的行动与结构、宏观与微观之间的连结进行了有益的尝试。

(3)情境——过程分析的视角,在跨时空互动脉络中展开的情境,是一种时序化情境,行动者是时序化情境中的行动主体,其行动选择受制于这种情境的约束,其选择的结果又反过来影响到情境的变化方向。

国有企业仍然在国家的社会经济发展和社会生活中占有重要的地位,扮演着重要角色。国有企业的改革成败以及经济绩效,将在很大程度上影响中国在国际上的经济竞争力,中国经济要能够在国际上具有竞争力,就必须给予工人以更多的关注,因为经济上的成败取决于我们如何调动最广大人们的劳动热情与创造性,这也正是研究国有企业制度变革过程中工人行动倾向性的意义所在。

社会结构上,普通工人作为工人阶级的主体,是社会结构的主要构成部分。研究这个作为城市社会结构格局中规模最大的群体成员的生活境遇及其行动,对于了解、剖析中国社会结构具有很重要的意义。

政治上的意义,中国革命的胜利以及以后的社会主义建设实践表明,当工人作为一种政治力量发生作用时,其影响是十分巨大的。

3、研究方法

以质性研究方法强调对社会现象应该进行整体性研究的立场为出发点,以定量研究注重理论框架和假设为依托,提出一个关于工人行动选择的情境理性分析框架。对于工人行动选择的情境(制度环境与物质环境)要素进行分析时,较多地依赖了定量分析方法,特别是运用了沈阳和上海三个改制企业的850份问卷。在对工人的行动选择逻辑及相应行动方式的探究时,采用了质性研究思路,以个案访谈和观察获得的资料为依托,基本遵循理论归纳的研究逻辑。主要使用的个案访谈资料为5个改制企业的138个个案访谈。

4、学术影响或社会影响

本书先后获得北京大学第十届人文社会科学研究优秀成果著作类一等奖(2006)、北京市第九届哲学社会科学优秀成果著作类一等奖(2006)、改革开放30年北京大学人文社会科学研究“百项精品成果奖”提名奖(2008)。本书出版后,国内该领域的学者撰写过书评,见于《社会学研究》2005年第4期。另据不完全统计,到2007年时,本书被国内学者引用6次。以上奖项、书评、引用情况,均有附件为证。

工人地位受损的主要表现是其职业地位、经济地位、社会地位和政治地位相对于其他群体而言改善减缓,某些曾经拥有的地位丧失。

型塑工人行动选择的制度要素主要表现为正式制度与非正式制度,两类制度产生出不同的行动逻辑——守法逻辑与生存逻辑。惩罚性正式制度使工人对可能危及社会稳定的集体行动后果及其成本有清醒的认识,从而促使他们遵循“守法逻辑”。预防性正式制度对受损工人的利益进行了某种程度的补偿,使多数工人的基本生活因此得到保障,它对行动者的服从或退出行为给以正面的激励。正式制度的变革具有渐进性、时序性的特点,这使工人地位受损压力得到相对缓解,同时,正式制度实施过程中的非正式运作也化解或缓和了工人地位受损的压力,起到了预防有组织集体行动发生的作用。另一方面,非正式制度及其安排使工人在遭遇困难或不幸时能够获得某种程度的家庭网支持,家庭成为个人可以退出的一种场所。同时,对子女未来成就的期望以及相应的责任,使个人对现时的不利境遇变得能够容忍。其结果是公开的、有组织的集体行动可能性大为减少。

型塑工人行动选择的物质环境在20世纪90年代中期以后发生了具有实质性意义的变化: 一是由短缺型经济向相对过剩型经济的转变, 二是因劳动力供给矛盾日益突出而强化的需求约束型劳动力市场,三是非公有制经济成为新成长机会的主要供给者。机会总体有效供给的不足以及劳动力市场上体力、操作技能的严重过剩,使失去工作以及由此获得劳动报酬的威胁成为普通工人面临的一种现实境遇,并因此强化了惩罚性正式制度的有效性。但新机会的成长也为部分工人提供了更广泛的选择空间和资源。

由制度环境和物质环境型塑的差异性资源赋予工人不同的行动能力。拥有市场相容性资源者的行动选择以退出、服从为主,拥有市场排斥性资源的工人在有制度保障的情况下将主要选择服从。在无制度保障的情况下,集体行动将极有可能成为主要选择。择是服从、退出与个人倾诉。

从中国目前的情况看,过剩经济表征与劳动力市场需求约束并未恶化,惩罚性正式制度为背景的软性控制运行正常,因此工人行动选择的基本逻辑是“守法逻辑”与“生存逻辑”。

2、主要创新和学术价值

(1)发现无集体行动。研究通过对大量丰富的经验材料的梳理,发现在工人因制度变革而地位受损的情况下,并没有出现经常性的利益组织起来的公开的集体行动,社会生活的常态是无集体行动。集体无行动不再是企业劳动政治的主流,广泛存在的行动选。

(2)提出情境理性下的行动选择框架,这一分析框架对于社会学长期关注的行动与结构、宏观与微观之间的连结进行了有益的尝试。

(3)情境——过程分析的视角,在跨时空互动脉络中展开的情境,是一种时序化情境,行动者是时序化情境中的行动主体,其行动选择受制于这种情境的约束,其选择的结果又反过来影响到情境的变化方向。

国有企业仍然在国家的社会经济发展和社会生活中占有重要的地位,扮演着重要角色。国有企业的改革成败以及经济绩效,将在很大程度上影响中国在国际上的经济竞争力,中国经济要能够在国际上具有竞争力,就必须给予工人以更多的关注,因为经济上的成败取决于我们如何调动最广大人们的劳动热情与创造性,这也正是研究国有企业制度变革过程中工人行动倾向性的意义所在。

社会结构上,普通工人作为工人阶级的主体,是社会结构的主要构成部分。研究这个作为城市社会结构格局中规模最大的群体成员的生活境遇及其行动,对于了解、剖析中国社会结构具有很重要的意义。

政治上的意义,中国革命的胜利以及以后的社会主义建设实践表明,当工人作为一种政治力量发生作用时,其影响是十分巨大的。

3、研究方法

以质性研究方法强调对社会现象应该进行整体性研究的立场为出发点,以定量研究注重理论框架和假设为依托,提出一个关于工人行动选择的情境理性分析框架。对于工人行动选择的情境(制度环境与物质环境)要素进行分析时,较多地依赖了定量分析方法,特别是运用了沈阳和上海三个改制企业的850份问卷。在对工人的行动选择逻辑及相应行动方式的探究时,采用了质性研究思路,以个案访谈和观察获得的资料为依托,基本遵循理论归纳的研究逻辑。主要使用的个案访谈资料为5个改制企业的138个个案访谈。

4、学术影响或社会影响

本书先后获得北京大学第十届人文社会科学研究优秀成果著作类一等奖(2006)、北京市第九届哲学社会科学优秀成果著作类一等奖(2006)、改革开放30年北京大学人文社会科学研究“百项精品成果奖”提名奖(2008)。本书出版后,国内该领域的学者撰写过书评,见于《社会学研究》2005年第4期。另据不完全统计,到2007年时,本书被国内学者引用6次。以上奖项、书评、引用情况,均有附件为证。

成果获奖情况

北京大学第十届人文社会科学研究优秀成果著作一等奖(2006)

北京市第九届哲学社会科学优秀成果著作一等奖(2006)

改革开放30年北京大学人文社会科学研究“百项精品成果奖”提名奖(2008)

成果引用或被采纳情况

研究框架及关于“无集体行动”的研究结果,被作为关于社会转型过程中工人行动的一种范型而有较广泛的影响,如于建嵘2006年4月3日在美国耶鲁大学关于中国工人研究的讲演。

到2007年底,CSSCI收录引用该书6次。