这样考核能出学问吗?

——治理“学术评价过度症”三策

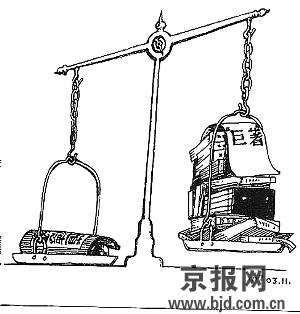

学术量化的不合理处,丁聪先生在03年曾以漫画形式予以揭示

现在的学术评价、学术管理可谓热热闹闹、轰轰烈烈,但其中主观、人为的东西太多,真正属于学术的东西太少,大大伤害了学术道德风气,破坏了学术生态平衡。我长期在高校工作,感受极深。我们长年累月被各种评估、检查、评比、评价、评奖、申报、统计所支配、左右,搞得应接不暇,自主性、主动性越来越少,真正用于作学术研究的时间和精力也越来越少。我把这种现象概括为“学术评价过度症”。其具体表现可粗略总结为如下几个方面。

一是过分量化。在学术评价中,适当进行量化是有意义的,现在的问题是让量化走向了极端,给人的感觉是:评价就是量化,量化就是评价;学术水平就是数字,数字就是学术水平。以至评价一个学者或评价一个学术研究单位的学术成就和学术水平,可以只看其论文数、著作数、科研项目数、获奖成果数及其行政级别,而完全不看其论文、著作、项目、成果的内在实质。

二是时间周期上过分短暂。如刚发表的文章和刚出版的著作就进行评价,每个高校教师都有年度学术考核,各种“人才计划”都有年度检查,各种项目、基地、中心、工程都有年度评估,等等。这是学术评价上的急功近利所致,其作用是导致人们更加急功近利,形成恶性循环。

三是量化指标体系主观化、行政化。指标体系的设计首先不是着眼于尊重学术自身的特质和特点,而是首先考虑评价者操作的方便和领导掌握情况的方便。如过分求全,对一篇论文、一本著作的评价往往面面俱到;对一位学者的评价同样面面俱到,晋升高级技术职称,既有论文、著作要求,又有立项课题、获奖成果要求;在教授中定级别也是这样,某著名高校一知名学者不愿意去拉关系、走后门申请课题、申报评奖,而潜心做真正的学问,论文、著作都很突出,学术影响很大,可在教授定级评估中,因其缺少立项课题和获奖成果而被评价为学术水平低,被评定为低等级的教授。学术管理和学术评价越来越行政化,刊物、课题、评奖只看行政级别,往往是官大便学问大,行政级别高便学术水平高。

“学术评价过度症”已经造成了非常不良的效果。其最严重的后果是颠覆了学术研究的本来目的。学术研究的本来目的是探索真理,追求真理,但在“学术评价过度症”的高压、逼迫之下,学术研究被异化成主要是为了迎合评价体系、追求评价指标的行政行为,评价不但成为了学术研究的指挥棒,而且成为了学术研究的出发点和终极目的,学术研究的神圣性和学者献身学术的崇高性被完全消解。其直接效果是导致了越来越严重的学风浮躁乃至学术腐败,造成的结果是,评价(评估)热热闹闹,各项指标、数据不断膨胀,真正的学术研究则是越来越受伤害。

如何治理“学术评价过度症”?我的基本观点是,在目前学术生态平衡遭“学术评价过度症”严重破坏的现实情况下,必须下重药、猛药。我郑重建议:必须淡化、弱化学术评价,甚至建议暂停学术评价(比如暂停5-10年),以改良学术风气,恢复学术的生态平衡。如果不能暂停学术评价,则我建议必须努力做到以下几点:

第一,学术评价的标准、操作宜粗不宜细。学术评价应重在定性分析,重在质的评价。朱自清曾批评清儒把诗歌只看成考据校勘或笺证的对象乃是“把美人变成了骷髅”,学术评价如果过分量化、过分细化,把学术评价变成了一种纯技术性的工作,也无异于把有机体的、有生命的学术变成了“骷髅”。我在这里提倡努力做到科学精神与人文主义的有机结合。

第二,评价的周期要长。严格地说起来,根据实践是检验真理的唯一标准的命题,学术成果、学术水平也只能依靠社会实践来检验,主要是依靠时间来检验。我建议对当下的学术成果只做评议、评论,不要做评判、评定。只对至少5年以前的学术成果进行评价、评判和评定。

第三,让行政权力远离学术评价。在学术评价的全过程中,要建立起学术的尊严,要让学术权威(学术威信)真正取代行政权力,特别是要重视同行专家的评价。一定要让学术评价活动成为真正的学术活动,而不要变成行政行为。(余三定/湖南理工学院党委副书记)